「運動療法を続けているのに、思ったほど痛みが変わらない」

「ストレッチや体操をしているけれど、どれくらい・どうやれば良いのか分からない」

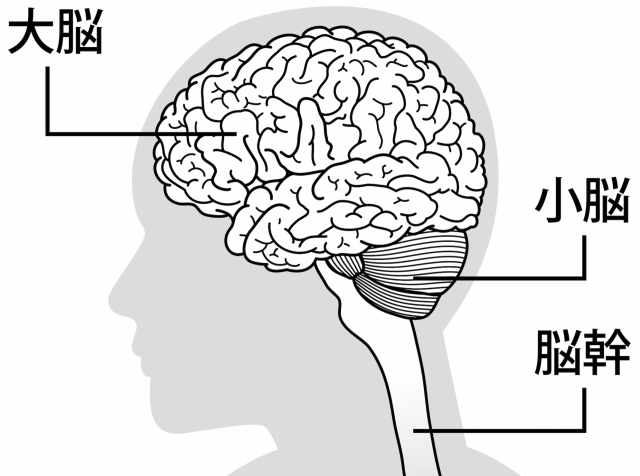

そんな方にこそ知ってほしいのが、小脳の働きを意識した運動療法という考え方です。

小脳は、ただの「運動神経の一部」ではありません。

脳から出た『こう動きなさい』という指令と実際の動きを照らし合わせて、指令どおりに動けているかを常にチェックし続けています。

小脳のチェック機能の意識することで、同じ運動療法でも「痛み・動きの変化の出やすさ」が変わってきます。

この記事では、

-

痛み・しびれを「危険予測」としてどうとらえるか

-

小脳が動きをどうチェックしているか

-

小脳の働きを活かして運動療法の効果を高めるコツ

を、できるだけ噛み砕いてお伝えします。

※ 急な激痛・麻痺・強いしびれ・発熱を伴う痛みなどがある場合は、病院での検査・治療を優先してください。

1. 痛み・しびれは脳の危険予測による防御反応

神経学的な考えでは、痛み・しびれ等の症状は「このまま動かすと危険な状態になる」と脳が危険予測をして出す防御反応ととらえます。

-

痛み・しびれ→ その部分をあまり使わせないためのブレーキ

-

筋肉の硬さ・歪み→ 今の身体状態で一番安全だと脳が判断した姿勢に固定する工夫

-

可動域の制限→ 危険予測した角度まで動かないようにする安全装置

症状そのものはつらいですが、脳の目的は一貫して「危険を回避すること」です。

痛みが「身体を守る反応」として働く仕組みを、もう少し深く知りたい方は

『脳が安心すると痛みが減る ― 神経学トレーニングとは?』も合わせてご覧ください。

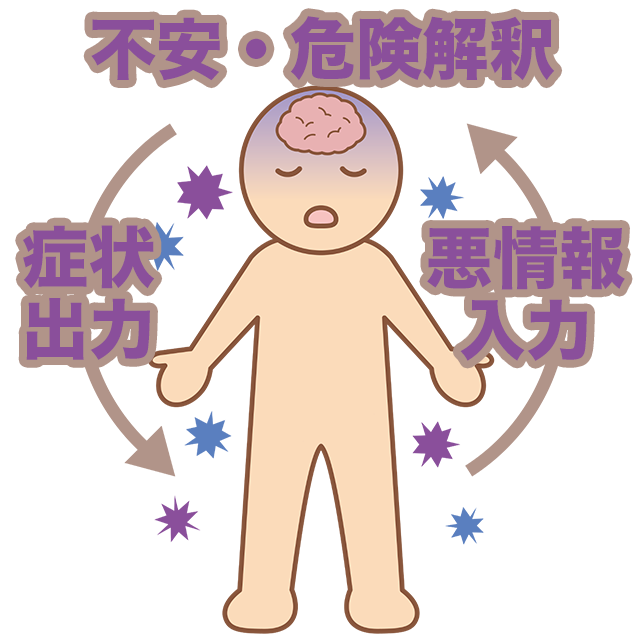

2. 脳は「入力→解釈(危険予測)→出力」で身体を管理

脳は、「入力・解釈・出力」の3つの役割で全身から入ってくる情報から反応を決めています。

-

入力:筋肉・関節・皮膚・内臓、目・耳、バランス、不安・緊張などの身体の情報

-

解釈:入力情報をまとめて「安全」か「危険」かを判断(=危険予測)

-

出力:危険なら痛み・筋緊張・しびれ・動きの制限、安全なら防御をゆるめる反応を出す

例えば、手に画びょうが刺されば、

鋭い刺激(入力)→危険判断(解釈)→痛み+手を引っ込める(出力)

が起こります。

つまり痛みは、単なる壊れたサインではなく、「危険回避」の明確な指令です。

※ この「入力→解釈→出力」の流れと神経トレーニングを、図付きでもう少し詳しく知りたい方は、

『脳が安心すると痛みが減る ― 神経学トレーニングとは?』を参照してください。

3. 情報があいまいだと危険予測が強くなる

問題は、外からの強い刺激がないのに痛みやしびれが続くケースです。

このときは、身体から脳に上がる情報があいまいになっていることが多くなります。

例えば、関節の角度・筋肉の伸び・力の方向・重心等の情報です。

情報があいまいでは正確な判断が出来ません。

つまり、脳は身体の状態を正確に把握できないのです。

脳は「よくわからない状態」を危険として扱います。

危険な状態になると予測して、痛みやこわばり等の症状を出力してブレーキをかけ続けます。

症状を根本から改善するには、身体から脳への情報(入力)をできるだけ正確にする。

その情報をもとに、「ここは危険だ」という危険予測を安全側へ書き換えることが必要です。

ここで重要な役割を果たすのが、ボディマップと小脳です。

-

ボディマップ→ 脳内にある「自分の身体の状態」の地図

-

小脳→ 「こう動くはず」という予測と、「実際の動き」の感覚を比べてズレを修正する

この2つが正確になると脳は危険予測を弱めて症状改善が期待できます。

ボディマップそのものについては、

『脳が描く身体の地図「ボディマップ」/神経学的整体で痛みを整える理由』で詳しく解説しています。

4. 小脳は予測と「実際の動き」のズレをチェック

ここからが今回のメインテーマ、小脳の役割です。

私たちが腕を上げる・歩く・振り向くといった動きをするとき、最初に大脳が「動きの設計図」をつくります。

設計図は、力の方向・速さ・強さ等の動きの内容が書かれています。

大脳は「動きの設計図」を筋肉に送り、この通りに動くように指令を出します。

同時に、「動きの設計図」はコピーされて小脳にも送られます

小脳はコピーをもとに「身体はこう動くはず」と結果をあらかじめ予測しておきます。

4-1. 小脳は予測と現実のズレを見張っている

実際に身体が動き始めると、筋肉・関節・皮膚等から、どの方向に・どれくらい動いたか・どこに力がかかっているかといった感覚情報が、脳と小脳に届きます。

小脳は常に、「設計図どおりに動いたか?」「予測と実際の動きはどこがズレているか?」をチェックしています。

予測と実際の動きにズレがあれば「次はこう修正しなさい」と大脳に伝えます。

この「予測 → 実際の動き → 修正」のくり返しが積み重なることで、下記が改善されていきます。

-

動きがスムーズになる

-

無駄な力みが減る

-

バランスを崩しにくくなる

自転車に乗る・字を書く・箸を使う・…。

最初はぎこちない動きが練習を重ねてスムーズになるのは、小脳が「予測とズレの修正」を学習し続けているからです。

4-2. 小脳のチェック精度の低下で防御反応増加

痛みやしびれが長く続いている方の多くは、この「予測と実際のズレのチェック」がうまく働きにくくなっています。

たとえば次のような状態です。

-

ボディマップ(脳内の身体の地図)がぼやけていて、身体の位置や動きがあいまいになっている

-

関節や筋肉からの感覚が脳・小脳に届きにくく、実際の動きが正確に把握できない

-

その結果、動きの予測そのものも不安定になっている

こうなると、小脳と大脳は「今どこまで安全に動かせるか」がはっきりわからないため、危険な状態になると予測しやすくなります。

その結果、動く前から先に筋肉を硬くする・少し動かしただけで強い痛みを出す等の危険予測にもとづく防御反応が出やすくなります。

4-3. 小脳に安全な動きの経験を積み重ねる

小脳に対して「この設計図で、こう動かすと本当にこの感覚になる」「ここまでは危険ではない」。

との「安全な動きの経験」を何度も積み重ねると、次のような変化が起こります。

-

予測と実際の動きのズレが小さくなり、動きがスムーズになる

-

ボディマップがクリアになり、身体の位置や動きが把握しやすくなる

-

「この動きは危険だ」という危険予測が弱まり、「ここまでは安全に動かせる」と判断されやすくなる

肩を上げる運動療法をしている方を例にします。

以前は上げるたびに肩がガチガチに緊張して痛い。

そこで「どの方向・どの速さで・どれくらいの高さまで上げているか」を意識しながら、痛みが出るギリギリ手前まで動かす。

これを数回の繰り返しで「さっきより軽い」「怖さが減った」と変化が出てくるということがあります。

これは、小脳のチェックと修正が働きやすい情報を入力し直していると考えられます。

このあとご紹介する運動療法のコツは、すべて「小脳にとって学びやすい情報を増やす」という視点で組み立てています。

5. 運動療法に「小脳の視点」を足す2つのコツ

ここからは、新しい運動療法を覚えるのではなく「今の運動療法に、小脳の視点をどう足すか」をお伝えします。

肩・腰・膝など、どの部位でも構いません。

リハビリや体操、ストレッチに、次の2点を足してみてください。

5-1. 安心して動かせるギリギリ手前の範囲を決める

強度設定で大事なのは、「安心して動かせるギリギリ手前の範囲」を最初に確認するです。

-

動かしたい関節(肩・腰・膝など)を、いつもよりゆっくり大きく動かしてみる

-

「ここまでは痛み・違和感無し」「ここから先は少し不安」という境目を探す

-

その境目を「安心して動かせるギリギリ手前の範囲」と決める

ここで大事なのは、何度まで曲がるか(見た目の角度)ではなありません。

どこまでなら痛みや違和感無く・力みすぎず動かせるかの感覚ベースのラインです。

ギリギリ手前の範囲の中で、イメージどおりに細かく動かす経験を積み重ねていくと下記の順で改善が期待出来ます。

-

「ここまでは安全」という情報が脳と小脳に何度も入力される

-

「この動きをすると危険な状態になる」という危険予測が少しずつ弱くなる

-

動く前から先に筋肉を固める防御反応が減る

-

痛み・こわばり・動きの制限が軽減され、「安全に動かせる範囲」が広がる

5-2. イメージ通りに動いているかを細かく確認する

次に、いつもの運動療法をしながら「頭の中ではどう動かしているつもりか」「実際にはどの方向にどう動いているか」を細かく照らし合わせていきます。

たとえば、肩を動かす運動なら、

-

特定の角度で急に動きが悪くなったりしていないか

-

ガタガタした軌道になっていないか

-

動かしている時に姿勢・重心は崩れていないか

といった点に注意を向けながら動かします。

このとき意識してほしいのは、「大きくたくさん動かすこと」ではありません。

「小さい動きでも良いので、細かく意識しながらイメージ通り動くこと」です。

イメージと実際の動きのズレを感じようとすればするほど、小脳にはこう動かした「つもり」の情報と実際にはこう動いた、という感覚の情報がはっきりと届きます。

その結果、小脳によるチェックと修正が働きやすくなり、ボディマップのぼやけと危険予測の強さが少しずつ整えられていきます。

5-3. 他部位に無駄な力は入れない

運動療法では動かしているとこだけに意識を向けがちです。

同じくらい大切なのが、それ以外に無駄な力が入っていないかをチェックすること。

イメージしやすい例として、利き手と逆の手で箸を使ってみてください。

慣れていない手で箸を持つと、肩・首・口顎・反対側の手足等、本来は力を入れる必要がないところまでギュッと力が入りやすくなります。

その結果、利き手で食べるときよりも、全身がむだに疲れてしまいます。

運動療法でも同じことが起きます。

目的は「肩だけ」「膝だけ」といった狙った部分だけを動かしたい。

それが、顎を噛みしめる・反対側の肩が上がる・お腹やお尻、足までカチカチに力が入っている等が起きます。

この状態で続けると、余計な部分にも力を入れると間違った入力情報が入ります。

日常生活でも、無意識に無駄な緊張が入ることで症状につながる可能性があります。

そのため運動療法では、次も意識してみてください。

-

「今、力を入れたい場所」はどこか

-

それ以外の場所は、できるだけ力を抜けているか

狙った場所にだけ必要な力を入れ、他の部位はできるだけラクにしておくこと。

これも、小脳が動きを整理しやすくなり、危険予測を落ち着かせるための大切なポイントになります。

6. まとめ|小脳とボディマップを味方につける運動療法

今回の内容を整理すると、ポイントは次の流れになります。

-

痛み等の症状は、脳が危険予測して出す防御反応であり、目的は身体を守ること

-

小脳は、大脳から筋肉に送られる運動指令のコピーを受け取る

-

小脳は運動指令と実際の動きが正確に行われているかチェックする

-

量だけをこなす運動療法は危険予測が変わりにくい

-

改善を狙う運動療法では、痛みが出るギリギリ手前までを丁寧に使う

-

イメージしている軌道と、実際の動きがどれくらい一致しているかを細かく確認する

-

狙う部位以外に余計な力が入っていないかをチェックし、できるだけ力みを減らす

もし今、「運動療法は頑張っているのに、あまり変化を感じない」「どこまで動かして良いのか毎回不安になる」と感じているなら、今回の考えを意識して行ってみて下さい。

小脳とボディマップの働きを味方につけることで、同じメニューでも「量をこなすための運動」から、「神経から整えていく運動療法」へと意味が変わってきます。

危険予測やボディマップの側面から、さらに理解を深めたい方はあわせて、

『なぜ運動療法で痛みが悪化する人がいるのか? ― 脳の危険判断と神経から考える』

『脳が描く身体の地図「ボディマップ」/神経学的整体で痛みを整える理由』

『脳が安心すると痛みが減る ― 神経学トレーニングとは?』

も読んでいただくと、今回の内容とのつながりがより立体的にイメージしやすくなると思います。

この記事に関する関連記事

- 朝だけ「腰が重い」のはなぜ?脳と神経から考える慢性腰痛の仕組み

- 肩が上がらない原因は筋肉だけじゃない 関節のセンサーと脳の調整で力が出ない仕組み

- 関節運動反射の深層メカニズムと臨床応用【専門編】

- 関節運動反射とは?体が勝手に筋肉をコントロールする仕組み【基礎編】

- 刺激情報は入口・材料・場所で分ける|ぎの整体院が視覚・前庭・体性感覚をよく扱う理由

- 脳の「予測」が痛みと姿勢を変える? 予測符号化と予測的姿勢制御をわかりやすく解説

- 無意識の姿勢がふらつく原因は脳と神経? 歩行の安定・こわばりを網様体脊髄路から解説

- 高槻で腰痛にお悩みの方へ|病院で異常なしと言われた慢性腰痛を脳と神経から考える整体

- 整体中にすぐ眠くなるのはなぜ? 軽く触れられただけで「寝落ち」する神経の仕組み

- 脳と神経から考える慢性腰痛|ボディマップと中枢性感作の視点

- オスグッドでも練習は休むべき?続けながら改善を目指す考え方

- 高槻でオスグッドにお悩みの親御さんへ|病院との違いと整体でできること

- RICEからPEACE & LOVEへ|捻挫や痛みの応急処置と「安全に動かす」考え方

- オスグッド病は成長痛じゃない|原因・セルフチェック・改善法を専門整体が解説

- なぜ運動療法で痛みが悪化する人がいるのか?

- 反対側を動かすと痛みが減る理由 ― PMRF・小脳・下行性疼痛抑制系の連携

- 小脳と前庭機能でバランスを整える|ふらつき・慢性痛を神経学から解説

- 痛みの根本原因を解明!感覚のエラーが引き起こす不調と自分で整える視点

- 「ボーア効果」酸素運搬のすごい仕組み

- 姿勢とバランスを支える前庭脊髄反射(VSR)とは?

- 頭が動いても視界はブレない!「前庭動眼反射(VOR)」の仕組みと整え方

- 目を閉じてもフラフラしない秘密!三半規管がバランスをとる仕組みを徹底解説

- 脳が自分で痛みを抑える? 下行性疼痛抑制系の仕組みをやさしく解説

- 同側の肩こり・腰痛・膝痛…身体の片側に症状が偏る理由はPMRF(橋・延髄網様体)

- 朝の一歩目が激痛!そのかかとの痛み、足底筋膜炎じゃない?筋肉やストレッチで改善しない本当の原因

- 歩くとふらつく原因は筋力ではなく神経のズレ?

- ゴルフスイングの捻転不足は胸椎と股関節から整える|神経学トレーニングで飛距離と腰を守る

- 「腰痛の原因」腰が回らない本当の理由は胸椎と股関節にあった|脳と神経からみた体幹のねじれ

- 腰痛の原因!? 知っておきたい腸腰筋の働きと神経ストレッチ(大腿神経)

- 股関節痛改善は筋肉のストレッチより神経ストレッチ(大腿神経)

- 手根管症候群を原因から改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 手のひらのしびれ・痛みを改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 肩・首痛い時に効果的な神経ストレッチ(副神経)

- 手のしびれ・痛み(橈骨神経麻痺)改善の神経ストレッチ(橈骨神経・後骨間神経)

- 【自律神経失調症】自律神経とストレスの関係

- 手のしびれ・痛み(ギヨン管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- 自律神経失調症への整体の効果:不眠・めまい・倦怠感等

- 小指のしびれ(肘部管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- うつ病の人がとる行動をパターン別に説明

- 前腕外側の痛み・しびれ改善の神経ストレッチ(筋皮・前腕外側皮神経)

- 腓骨神経麻痺の症状・原因と神経ストレッチ(総腓骨神経)

- 自律神経失調症による発熱の原因と対処法

- うつ病の種類を原因・症状・病型ごとにわかりやすく説明

- うつ病で身体の痛みが起こる理由をわかりやすく解説

- 【外側大腿皮神経痛の改善方法】太もも外側の痛み・しびれ改善に効果的な外側大腿皮神経ストレッチ

- 坐骨神経痛の原因を深く解説

- 椎間板ヘルニアの痛み・しびれの原因は脳・神経にある

- 椎間板ヘルニアには種類がある?椎間板ヘルニアの種類を解説

- 催眠療法(ヒプノセラピー)での催眠状態ってどんな状態?

- 運動療法で痛み・しびれを「神経から」改善するコツ

- 腰の痛みと姿勢の悪さは関係無し 腰の痛み改善に大事な考え方

- つらい腰痛も簡単な腰痛体操で症状軽減|脳と神経から見た動かし方のコツ

- 腰痛の原因は脳にある?脳神経学の視点から腰痛を読み解く

- 催眠療法(ヒプノセラピー)の受け方のコツは安心と信頼

- 治らない野球肩改善の神経ストレッチとクワドリラテラルスペース(腋窩神経)

- 大人の起立性調節障害の症状や仕事への向き合い方

- 潜在意識・顕在意識と催眠療法(ヒプノセラピー)の関係

- 催眠療法(ヒプノセラピー)がトラウマ解消に効果的

- 催眠療法(ヒプノセラピー)は怪しい?催眠療法の疑問を解消

- テニス肘を放置して悪化すると手術が必要になることも!

- テニス肘の原因を解説!日常生活で出来る予防

- 坐骨神経痛の症状は主に4種類

- テニス肘の原因を筋肉・動作等からわかりやすく説明

- グロインペイン症候群を改善する閉鎖神経ストレッチ|股関節の「脳のブレーキ」を解き放つ方法

- ロキソニンが効かない腰痛の改善方法|薬だけに頼らない脳と神経の視点

- 膝内側の痛み(ハンター管症候群)の改善に神経ストレッチ(伏在神経)

- プラシーボ(プラセボ)効果とは?/整体の効果は思い込み?

- めまいの種類/回転性・末梢性・メニエル病のめまいって何?

- 神経ストレッチの目的と役割|筋肉を伸ばしても変わらない痛みを「神経」から考える

- 慢性痛の原因は脳の記憶!慢性痛の改善方法も紹介

- 三叉神経痛・顔面神経痛の原因と神経ストレッチ(三叉神経)

- アキレス腱炎に効果的な神経ストレッチ(腓腹神経)

- 頚椎症性神経根症の「症状」「「似た症状」「神経根」とは?

- 重症な足底筋膜炎にも効果的な神経ストレッチ(脛骨神経)

- 猫背改善にストレッチ・筋トレより効果的な神経学トレーニング

- 自律神経失調症と脳・神経学の関係

- ペンフィールドのホムンクルスとは?脳の身体地図とボディマップの関係

- 脳は未来の身体を予測して動く|ボディマッピングと危険回避の仕組み

- オスグッドはなぜ再発する?原因と予防の考え方

- 脳が描く身体の地図「ボディマップ」/神経学的整体で痛みを整える理由

- 整体後の好転反応とは?

- 横隔膜の硬さと自律神経・首の関係

- 足底筋膜炎と足底腱膜炎の違い

- 腰や首の牽引療法は効果がない

- 「整体は意味ない」と言われる理由

- シーバー病が改善しても身長伸びる!

- 気象病・天気痛の原因と改善する考え方

- ベアフットシューズの効果で様々な症状を改善

- 重症オスグッドでも安心して出来るストレッチ|痛み無く動かす改善法

- 産後の骨盤矯正は本当は不要?|「骨盤が開く」の仕組みと整体の考え方

- 骨盤矯正ダイエットで痩せるのは本当?

- 椎間板が潰れている・背骨のすき間がせまいと言われた方へ|画像と腰痛の本当の関係

- 椎間板ヘルニアは手術後64%再発する

- 椎間板ヘルニアがレントゲンでわからない理由

- オスグッドは身長に影響する?成長期の不安を整理する

- オスグッド病と他のスポーツ障害との見分け方

- 骨盤・背骨等の身体の歪みは気にしなくて大丈夫

- 側弯症改善に三半規管トレーニング

- オスグッドで多い質問

- オスグッド病と成長痛の違い|年齢・痛み方・レントゲン所見で簡単チェック

- 坐骨神経痛はマッサージでは改善しない

- 坐骨神経痛の施術は整骨院でも可能?

- 坐骨神経痛は病名ではない!?

- 坐骨神経痛の痛み・しびれ部分が人により違う理由とは?

- 腰痛がマッサージで良くならない理由|脳と神経から考える慢性腰痛のメカニズム

- オスグッド改善にはストレッチ不要!痛みがある時に避けたい理由

- オスグッドにアイシングはNG?痛みがある時期のセルフケアのポイント

お電話ありがとうございます、

大阪・高槻スポーツ整体 ぎの整体院でございます。