脳の「危険判断」と神経から解説

「症状を良くしたくて運動療法を始めたのに、逆に痛みが強くなった…」

こんな経験はないでしょうか。

一般的には、運動不足や筋力不足で説明されることが多いですね。

でも、それだけでは説明できない悪化パターンがあります。

今回は下記をわかりやすくお伝えしていきます。

-

なぜ運動療法で痛み・シビレが悪化する人がいるのか

-

そのとき脳と神経で何が起きているのか

-

神経学的な運動療法では何を変えているのか

※ 運動の具体的なやり方や組み立て方は

「運動療法で痛み・シビレを脳・神経から改善するコツ」 もあわせてご覧ください。

1.痛み・シビレは壊れたサインではなく脳の防御反応

多くの方は、「痛い=どこかが壊れている」「シビレ=神経が傷んでいる」とイメージされます。

しかし、神経学的な考え方では、痛みやシビレは「これ以上動かすと危険」という脳からの防御反応としてとらえます。

-

痛み・シビレ→ その部分をあまり使わせないためのブレーキ

-

筋肉の硬さ・張り→ 今の身体でバランスを取りやすい姿勢に固定するためのガード

-

可動域制限→ 脳が「ここまでは安全」と判断した範囲だけ動かすためのストッパー

-

筋力低下(力が入りにくい)→ 筋肉や関節をあえて休ませる

もし何の不調もまったくなければ、限界を超えて使い続けてしまうかもしれません。

それを避けるために、脳はあえて「不調」という形でブレーキをかけて、身体を守ろうとします。

この 「防御反応」という視点 がないまま、とにかく回数をこなす我慢してでも大きく動かすと運動療法を頑張りすぎると、脳の危険判断が強くなり、運動療法で悪化するパターン にはまりやすくなります。

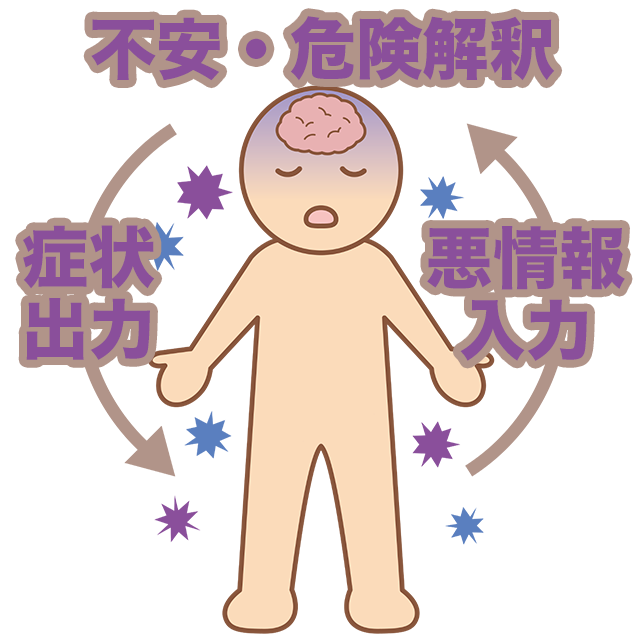

2.脳は「入力 → 解釈 → 出力」で身体の安全を管理

脳には身体から現在の状況の情報が神経を通じて届きます。

届いた情報を下記の3ステップで処理します。

入力

筋肉・関節・皮膚・内臓からの身体情報

目・耳などの感覚情報

三半規管などのバランス情報

不安・緊張などの心理状態

解釈

届いた情報を総合して今は「安全or危険」を判断する

出力

危険と判断すれば防御反応を出し、安全と判断すれば症状改善させる。

上記の流れで、24時間ずっと身体の安全管理をしています。

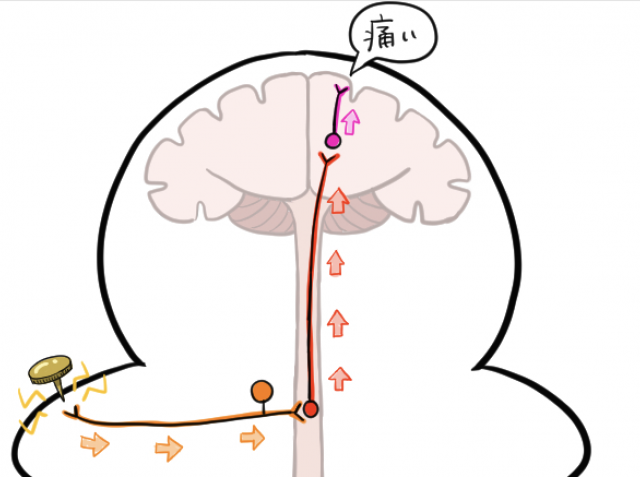

2-1. 画びょうの例で考えると

手に画びょうが刺さった場面をイメージしてみてください。

-

手の感覚神経が「鋭い刺激が入った」と入力

-

脳が「これは危険」と解釈

-

痛みを出し、手を引っ込めさせるように出力

という流れです。

重要なのは、「どんな情報が入力され、脳がそれをどう解釈したか」で、出力反応が変わることです。

同じ「運動療法」でも、

-

どんな感覚情報がどれだけ入っているか

-

そのとき身体がどれだけ緊張しているか

-

不安・恐怖がどれくらい強いか

-

「この動きをするとまた痛くなるかも」と感じているか

といった要素によって、脳の解釈と出力(痛み・緊張・シビレ)がまったく違う結果になることがあります。

「入力→解釈→出力」の流れを、より詳しく知りたい方は

「脳が安心すると痛みが減る ― 神経学トレーニングとは?」 も参考になると思います。

3.情報の質と脳の解釈が症状の出方を変えている

脳は、「身体から届く情報」と「情報を総合した判断」で、防御反応の強さを決めています。

・情報が正確で、安心できる要素が多い→「この動きは安全」と判断しやすい

・情報があいまい・イヤな感覚や不安がセットで届く→「不安・危険」と判断しやすい

運動療法では、下記の状況で続けないことが大事です。

-

痛みや違和感をこらえながら動いている

-

「また痛くなるかも」という不安が強い

この状況が続くと、脳に届く入力情報は

「どこがどう動いたかよく分からない」+「イヤな感覚と強い緊張がセット」

という不安・危険な解釈になってしまいます。

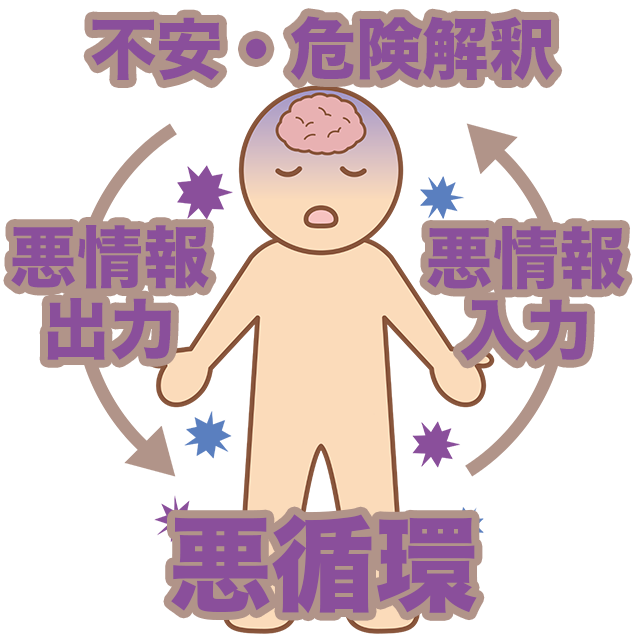

その結果、

-

「この動きは危険」と解釈しやすくなる

-

次に同じ動きをするとき、先に筋肉が緊張させる

-

以前より少しの刺激でも、痛み・シビレが出やすくなる

という悪循環が起こります。

4. 運動療法で脳の危険判断が強まることがある

大事なのは、運動療法そのものは悪くない。

入力情報が今の身体に合っていないという点です。

4-1.頑張り過ぎて悪情報の入力

例えば、次のようなやり方は要注意です。

-

痛みや違和感を我慢しながら回数をこなす

-

最初から大きな可動域や強い負荷を狙う

-

終了後に症状が強くなっても、同じメニューを続ける

脳から見ると、こうした運動療法は悪い情報として入力されていきます。

その結果、

-

「この動きは危険」という解釈が強くなる

-

次回、動く前から筋肉が先に緊張してしまう

-

少しの刺激でも痛み・シビレが出やすくなる

という 防御反応の強まりにつながっていきます。

症状改善を目的とした運動療法は、脳を安心させるために行うものです。

そのため「頑張る」「我慢する」「たくさん動かす」を優先すると悪化パターンに入りやすくなります。

5.運動療法は動かすより「感じる」を重視

一般的な運動療法の目的は筋肉を動かすこと。

しかし、神経学的な運動療法ではここが違います。

-

筋肉を動かすこと=手段(方法)

-

身体の感覚を正確に感じること=目的

という考え方を大切にしています。

5-1. 感じることの重要性

神経学的には、

-

どの方向に動く(運動覚)

-

今どの位置(位置覚)

-

どこに重さが乗る(圧覚・触覚)

といった情報が 多く・正確に脳へ届くほど、脳は身体の状態を正確に把握できます。

正確に把握できるからこそ、「この動きは安全」と判断しやすくなります。

たとえば、座ったまま「お尻のどこに体重が乗っているか」に意識を向けてみてください。

それだけで、お尻の感覚がはっきりしてきますよね。

この「意識して感じる」こと自体が、神経にとってはとても良いトレーニングになります。

運動療法の中で、

-

ただ回数をこなすのではなく

-

「今どこが、どの方向に、どんなふうに動いているか」

を丁寧に感じていきましょう。

そうすれば、脳は少しずつ 「危険な動き」から「安心な動き」 と書き換えていきます。

6. 症状を悪化させない運動療法の3つのコツ

6-1. 「痛みが出る手前のギリギリ安全域」まで動かす

「痛みがダメ」と、超安全ゾーン だけで動かしても、改善は期待できません。

超安全ゾーンとは、脳がもともと「ここは安全」と覚えている範囲です。

刺激が弱すぎて安全な範囲を広げてくれないのです。

一方で症状が出ないギリギリ安全な範囲の動きを、丁寧に繰り返すことが神経学的にはとても重要になります。

-

いきなり限界ギリギリを狙わない

-

少しずつ動きを広げる

-

「ここまでは症状が出ない」という境界を丁寧に探す

この 「症状が出ないギリギリ手前」 の安全な範囲で動かす経験を積み重ねるほど、

-

「安心してできる動き」の情報入力が脳に蓄積

-

脳はその動きを「安心してできる動き」と修正

その結果、

-

「この動きをすると危険」という解釈が弱まる

-

動く前から筋肉がガチガチに緊張するパターンが減少

-

症状が出る状態が少しずつ落ち着く

こうして、可動域や痛みなどの症状が少しずつ改善し、「安全に動ける範囲」そのものが広がります。

これが、神経学的にみた運動療法の理想的な進み方です。

※ 具体的な運動メニュー例は

👉 「運動療法で痛み・シビレを脳・神経から改善するコツ」 で詳しく解説しています。

6-2.回数より「どれだけ感じられたか」が重要

運動療法というと、回数・負荷等の「量」に目が向きがちです。

神経学的な視点では、量よりも1回の動きをどれだけ細かく感じられたかがとても重要になります。

運動中は、例えば次のような点に意識を向けてみてください。

-

今、どの方向に動いているか

-

動きの中で難しいポイントはどこか

-

左右で感覚の違いはないか

-

呼吸は止まっていないか

こうした意識をするだけで、正確な情報が多く脳に届きます。

その結果、脳は身体の状態を正確に把握出来ます。

6-3. 終了後に必ずチェックする

運動療法後は、楽に動く範囲・痛みや重さの強さををチェックしてみてください。

-

少しでも「楽」「動かしやすい」→今の身体に合った運動療法

-

少しでも「痛くなる・動かしにくい」→今の身体に負荷が大きい・やり方が合っていない運動療法

合わない運動を根性で続けないこと も、悪化を防ぐうえでとても大切です。

7. 悪化するはやり方を変えれるサイン

運動療法で痛みが悪化すると、自分には合わない・何をやってもダメと感じてしまいやすいです。

神経学的な視点では「その動きを、脳がまだ『危険』だと解釈しているだけ」と考えます。

-

どの感覚を使うか(視覚・位置覚・バランスなど)

-

どのくらいの強さ・スピードで動かすか

-

どこに意識を向けながら動くか

この意識を変えるだけで、同じ運動療法でも結果が大きく変わる可能性があります。

脳そのものを安心させていく考え方の土台については、

「脳が安心すると痛みが減る ― 神経学トレーニングとは?」 に詳しくまとめています。

8.医療機関の受診が最優先となるケース

次のような場合は、運動療法よりも まず病院での検査が最優先 です。

-

強い痛みが突然出た

-

安静でも強い痛みが続く

-

足に急に力が入らない・排尿排便の異常がある

-

病気等の既往があり、原因不明の強い痛みが長く続く

このようなケースでは、脳や神経の危険判断だけでは説明できない病気が隠れている可能性があります。

「病院で大きな問題がない」と確認後に、神経学的な運動療法を検討されると安心です。

9.まとめ―改善に向かう運動療法へ

-

痛み・シビレ・筋肉の硬さ等は、脳が身体を守るために出す防御反応

-

脳の3つの役割は「入力 → 解釈 → 出力」、入力情報の質と、その解釈で症状が変わる

-

回数・負荷等優先の運動療法は、脳の危険判断を強めて症状を悪化させる可能性

-

神経学的には、「筋肉を動かすこと」ではなく「身体の感覚を正確に感じること」 が目的

-

症状が出ないギリギリ安全な範囲まで丁寧に動かす

「運動すると悪化するから、もう何もしない」ではなく、やり方と視点を変えていきましょう。

「悪化する運動療法」から「改善に向かう運動療法」に変えていくことは十分可能です。

運動そのものの組み立て方を知りたい方は

「運動療法で痛み・シビレを脳・神経から改善するコツ」

脳が安心すると痛みが減る仕組みから知りたい方は

「脳が安心すると痛みが減る ― 神経学トレーニングとは?」

も、あわせて読んでいただくと全体像がつながりやすくなると思います。

この記事に関する関連記事

- スマホを見るとめまいが悪化する理由:脳が首を「鉄板」に変える視覚性抑制の正体

- マッサージで改善するめまい・しないめまいの違いとは?脳神経学で解く「首」の真実

- 病院で異常なしの浮動性めまいは脳の情報処理エラーが原因|ぎの整体院

- マッサージやストレッチをしても戻る原因は脳の「自動操縦」|10%の意識で書き換えて改善させるコツ

- 「強揉み」が逆効果な理由を神経学で解明|α-γ連関を整えて脳の防御ブレーキを外す方法

- 単なるマッサージとは違うアプローチ|整体と神経学トレーニングで脳を安心させる

- 朝だけ「腰が重い」のはなぜ?脳と神経から考える慢性腰痛の仕組み

- 肩が上がらない原因は筋肉だけじゃない 関節のセンサーと脳の調整で力が出ない仕組み

- 関節運動反射の深層メカニズムと臨床応用【専門編】

- 関節運動反射とは?体が勝手に筋肉をコントロールする仕組み【基礎編】

- 刺激情報は入口・材料・場所で分ける|ぎの整体院が視覚・前庭・体性感覚をよく扱う理由

- 脳の「予測」が痛みと姿勢を変える? 予測符号化と予測的姿勢制御をわかりやすく解説

- 無意識の姿勢がふらつく原因は脳と神経? 歩行の安定・こわばりを網様体脊髄路から解説

- 高槻で腰痛にお悩みの方へ|病院で異常なしと言われた慢性腰痛を脳と神経から考える整体

- 整体中にすぐ眠くなるのはなぜ? 軽く触れられただけで「寝落ち」する神経の仕組み

- 脳と神経から考える慢性腰痛|ボディマップと中枢性感作の視点

- オスグッドでも練習は休むべき?続けながら改善を目指す考え方

- 高槻でオスグッドにお悩みの親御さんへ|病院との違いと整体でできること

- RICEからPEACE & LOVEへ|捻挫や痛みの応急処置と「安全に動かす」考え方

- オスグッド病は成長痛じゃない|原因・セルフチェック・改善法を専門整体が解説

- 小脳から考える運動療法|痛み・しびれを「危険予測」とボディマップから改善

- 反対側を動かすと痛みが減る理由 ― PMRF・小脳・下行性疼痛抑制系の連携

- 小脳と前庭機能でバランスを整える|ふらつき・慢性痛を神経学から解説

- 痛みの根本原因を解明!感覚のエラーが引き起こす不調と自分で整える視点

- 「ボーア効果」酸素運搬のすごい仕組み

- 姿勢とバランスを支える前庭脊髄反射(VSR)とは?

- 頭が動いても視界はブレない!「前庭動眼反射(VOR)」の仕組みと整え方

- 目を閉じてもフラフラしない秘密!三半規管がバランスをとる仕組みを徹底解説

- 脳が自分で痛みを抑える? 下行性疼痛抑制系の仕組みをやさしく解説

- 同側の肩こり・腰痛・膝痛…身体の片側に症状が偏る理由はPMRF(橋・延髄網様体)

- 朝の一歩目が激痛!そのかかとの痛み、足底筋膜炎じゃない?筋肉やストレッチで改善しない本当の原因

- 歩くとふらつく原因は筋力ではなく神経のズレ?

- ゴルフスイングの捻転不足は胸椎と股関節から整える|神経学トレーニングで飛距離と腰を守る

- 「腰痛の原因」腰が回らない本当の理由は胸椎と股関節にあった|脳と神経からみた体幹のねじれ

- 腰痛の原因!? 知っておきたい腸腰筋の働きと神経ストレッチ(大腿神経)

- 股関節痛改善は筋肉のストレッチより神経ストレッチ(大腿神経)

- 手根管症候群を原因から改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 手のひらのしびれ・痛みを改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 肩・首痛い時に効果的な神経ストレッチ(副神経)

- 手のしびれ・痛み(橈骨神経麻痺)改善の神経ストレッチ(橈骨神経・後骨間神経)

- 【自律神経失調症】自律神経とストレスの関係

- 手のしびれ・痛み(ギヨン管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- 自律神経失調症への整体の効果:不眠・めまい・倦怠感等

- 小指のしびれ(肘部管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- うつ病の人がとる行動をパターン別に説明

- 前腕外側の痛み・しびれ改善の神経ストレッチ(筋皮・前腕外側皮神経)

- 腓骨神経麻痺の症状・原因と神経ストレッチ(総腓骨神経)

- 自律神経失調症による発熱の原因と対処法

- うつ病の種類を原因・症状・病型ごとにわかりやすく説明

- うつ病で身体の痛みが起こる理由をわかりやすく解説

- 【外側大腿皮神経痛の改善方法】太もも外側の痛み・しびれ改善に効果的な外側大腿皮神経ストレッチ

- 坐骨神経痛の原因を深く解説

- 椎間板ヘルニアの痛み・しびれの原因は脳・神経にある

- 椎間板ヘルニアには種類がある?椎間板ヘルニアの種類を解説

- 催眠療法(ヒプノセラピー)での催眠状態ってどんな状態?

- 運動療法で痛み・しびれを「神経から」改善するコツ

- 腰の痛みと姿勢の悪さは関係無し 腰の痛み改善に大事な考え方

- つらい腰痛も簡単な腰痛体操で症状軽減|脳と神経から見た動かし方のコツ

- 腰痛の原因は脳にある?脳神経学の視点から腰痛を読み解く

- 催眠療法(ヒプノセラピー)の受け方のコツは安心と信頼

- 治らない野球肩改善の神経ストレッチとクワドリラテラルスペース(腋窩神経)

- 大人の起立性調節障害の症状や仕事への向き合い方

- 潜在意識・顕在意識と催眠療法(ヒプノセラピー)の関係

- 催眠療法(ヒプノセラピー)がトラウマ解消に効果的

- 催眠療法(ヒプノセラピー)は怪しい?催眠療法の疑問を解消

- テニス肘を放置して悪化すると手術が必要になることも!

- テニス肘の原因を解説!日常生活で出来る予防

- 坐骨神経痛の症状は主に4種類

- テニス肘の原因を筋肉・動作等からわかりやすく説明

- グロインペイン症候群を改善する閉鎖神経ストレッチ|股関節の「脳のブレーキ」を解き放つ方法

- ロキソニンが効かない腰痛の改善方法|薬だけに頼らない脳と神経の視点

- 膝内側の痛み(ハンター管症候群)の改善に神経ストレッチ(伏在神経)

- プラシーボ(プラセボ)効果とは?/整体の効果は思い込み?

- めまいの種類/回転性・末梢性・メニエル病のめまいって何?

- 神経ストレッチの目的と役割|筋肉を伸ばしても変わらない痛みを「神経」から考える

- 慢性痛の原因は脳の記憶!慢性痛の改善方法も紹介

- 三叉神経痛・顔面神経痛の原因と神経ストレッチ(三叉神経)

- アキレス腱炎に効果的な神経ストレッチ(腓腹神経)

- 頚椎症性神経根症の「症状」「「似た症状」「神経根」とは?

- 重症な足底筋膜炎にも効果的な神経ストレッチ(脛骨神経)

- 猫背改善にストレッチ・筋トレより効果的な神経学トレーニング

- 自律神経失調症と脳・神経学の関係

- ペンフィールドのホムンクルスとは?脳の身体地図とボディマップの関係

- 脳は未来の身体を予測して動く|ボディマッピングと危険回避の仕組み

- オスグッドはなぜ再発する?原因と予防の考え方

- 脳が描く身体の地図「ボディマップ」/神経学的整体で痛みを整える理由

- 整体後の好転反応とは?

- 横隔膜の硬さと自律神経・首の関係

- 足底筋膜炎と足底腱膜炎の違い

- 腰や首の牽引療法は効果がない

- 「整体は意味ない」と言われる理由

- シーバー病が改善しても身長伸びる!

- 気象病・天気痛の原因と改善する考え方

- ベアフットシューズの効果で様々な症状を改善

- 重症オスグッドでも安心して出来るストレッチ|痛み無く動かす改善法

- 産後の骨盤矯正は本当は不要?|「骨盤が開く」の仕組みと整体の考え方

- 骨盤矯正ダイエットで痩せるのは本当?

- 椎間板が潰れている・背骨のすき間がせまいと言われた方へ|画像と腰痛の本当の関係

- 椎間板ヘルニアは手術後64%再発する

- 椎間板ヘルニアがレントゲンでわからない理由

- オスグッドは身長に影響する?成長期の不安を整理する

- オスグッド病と他のスポーツ障害との見分け方

- 骨盤・背骨等の身体の歪みは気にしなくて大丈夫

- 側弯症改善に三半規管トレーニング

- オスグッドで多い質問

- オスグッド病と成長痛の違い|年齢・痛み方・レントゲン所見で簡単チェック

- 坐骨神経痛はマッサージでは改善しない

- 坐骨神経痛の施術は整骨院でも可能?

- 坐骨神経痛は病名ではない!?

- 坐骨神経痛の痛み・しびれ部分が人により違う理由とは?

- 腰痛がマッサージで良くならない理由|脳と神経から考える慢性腰痛のメカニズム

- オスグッド改善にはストレッチ不要!痛みがある時に避けたい理由

- オスグッドにアイシングはNG?痛みがある時期のセルフケアのポイント

お電話ありがとうございます、

大阪・高槻スポーツ整体 ぎの整体院でございます。