あなたの脳には、「痛みを自分で抑える仕組み」があるのを知っていますか?

反対側を動かすだけで身体が変わる答えは、この「痛みを自分で抑える仕組み」にあります。

なぜ、動かしていない側の筋肉や痛みが変化するのか?

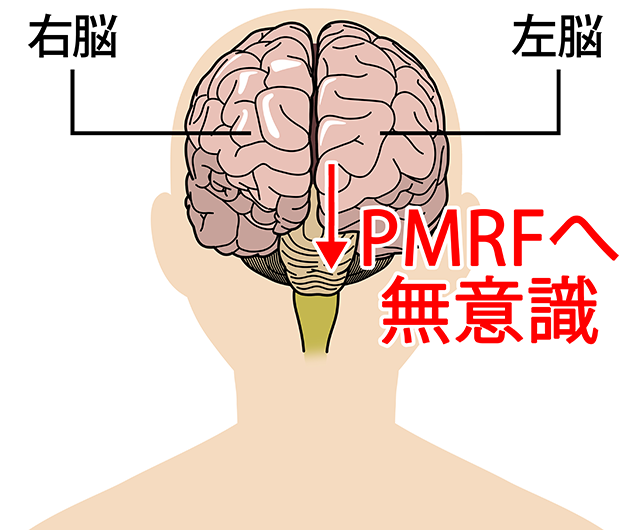

そのカギは、脳の中にあるPMRF(橋・延髄網様体)と、

痛みを抑える神経回路である下行性疼痛抑制系の働きです。

今回は、脳と神経の仕組みをわかりやすく解説。

最後まで読むと、「反対側を動かすだけで痛みが改善する理由」を理解できます。

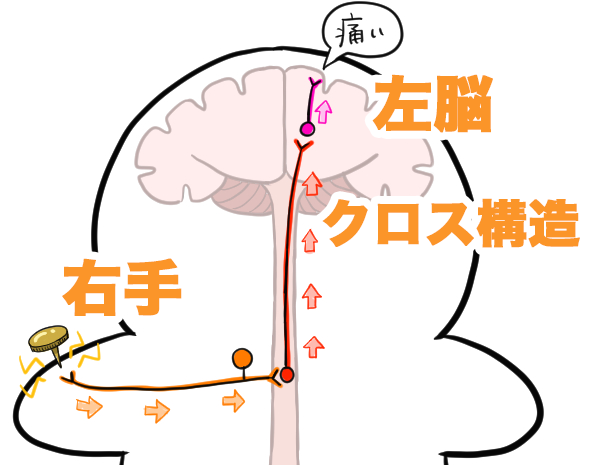

1. 脳と身体はクロスして繋がる

脳の基本の仕組みからいきます。

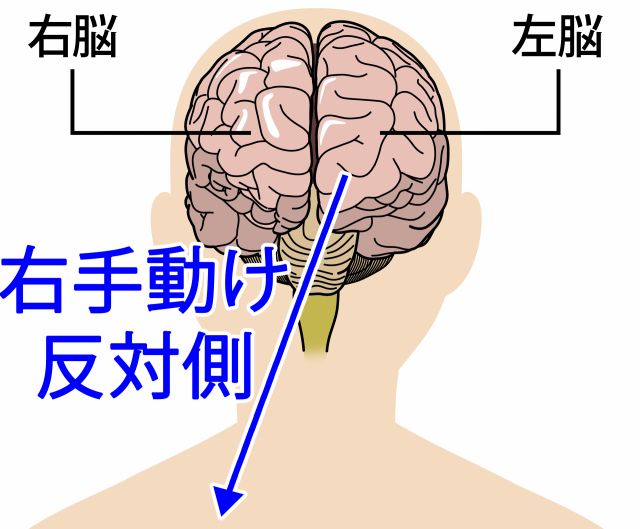

脳と身体は、左右が交差して働く構造(クロス構造)になっています。

- 左脳 → 右の身体を動かす

- 右脳 → 左の身体を動かす

たとえば右手を動かすときに働くのは左脳。

感覚も同じで、右手の痛みは左脳、左手の感覚は右脳で処理されています。

脳と身体は「左右でクロスして支え合っている」。

これが神経システムの基本構造です。

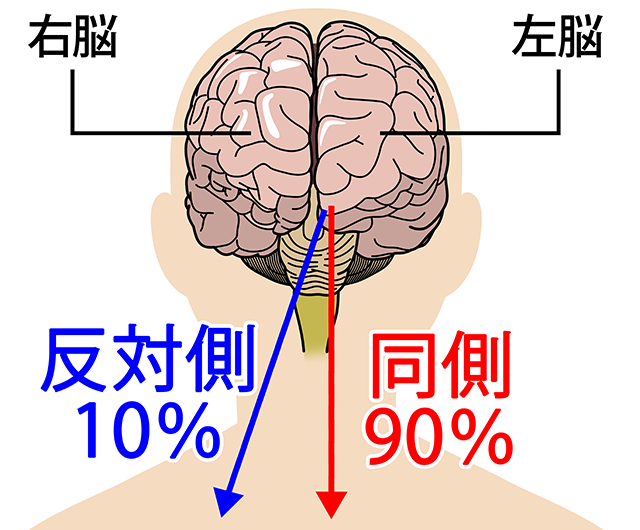

2. 脳の信号は「対側」「同側」の2ルート

基本はクロス構造と前述しました。

しかし、脳からの信号は実は2種類のルートを通っています。

|

経路 |

方向 |

割合 |

主な働き |

意識 |

|

対側ルート |

反対側 |

約10% |

細かい動き |

意識的 |

|

同側ルート |

同じ側 |

約90% |

姿勢・バランス |

無意識 |

10%:意識的な神経(反対側を動かす)

ペンを持つ・ボタンを留めるなど、細かい動きを担当。

90%:無意識の神経(同じ側を整える)

姿勢を支えたり、呼吸・筋緊張・痛みを調整したりする役割を持っています。

この様に意識して動かしているのはたった10%。

残りの90%は、無意識に身体を守ってくれているのです。

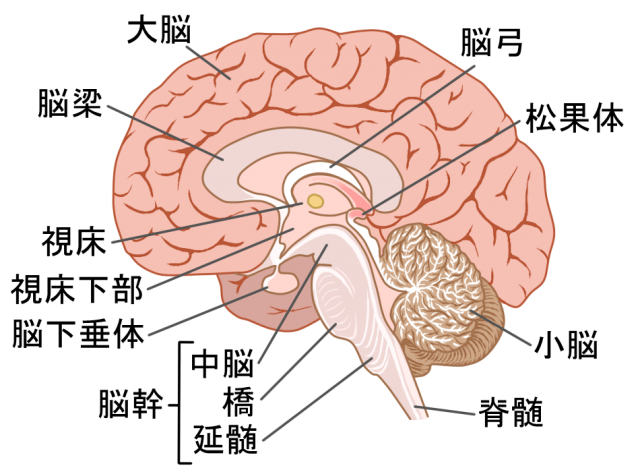

3. 脳幹と中脳 ― 無意識の司令塔

脳の中心には、身体をコントロールしている無意識の司令塔があります。

それが、脳幹です。

脳幹は「中脳」「橋」「延髄」の3つの部位で構成され、

呼吸・心拍・姿勢・痛みのコントロールといった、

生命維持に欠かせない働きを担っています。

|

部位 |

主な働き |

|

中脳 |

痛みのブレーキ、目や注意のコントロール |

|

橋(きょう) |

姿勢・バランスの調整 |

|

延髄 |

呼吸や心拍など生命維持機能を管理 |

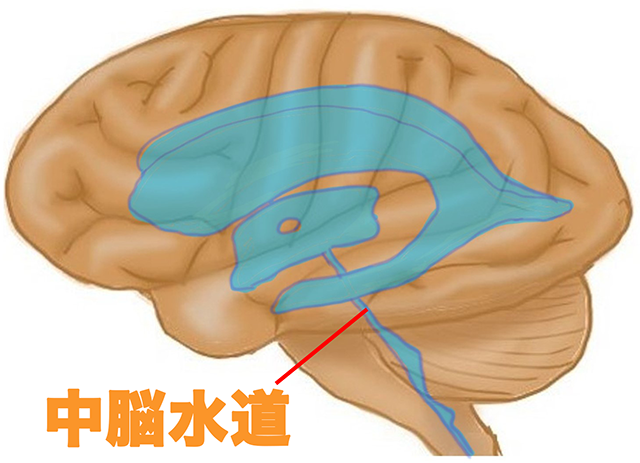

中脳の中央には、中脳水道と呼ばれる細い通路があります。

中脳水道は脳の中を流れる脳脊髄液の通り道。

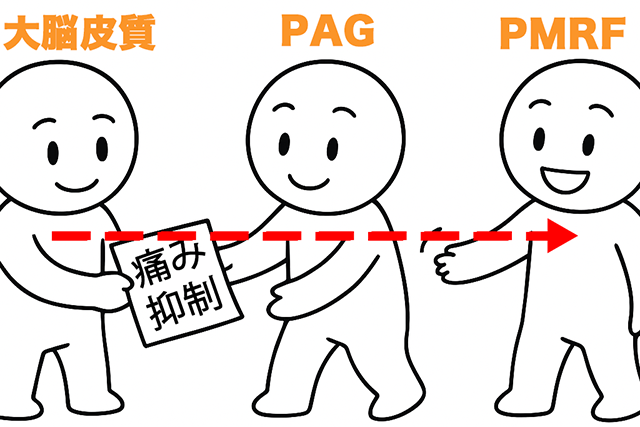

周囲には神経細胞が密集した「中脳水道周囲灰白質(PAG)」があります。

PAGは、痛みを抑えるスイッチの役割を果たしています。

痛みを感じたとき、脳はPAGに信号を送ります。

そこから下位の橋・延髄網様体(PMRF)へ「痛みを止めろ」という指令を出します。

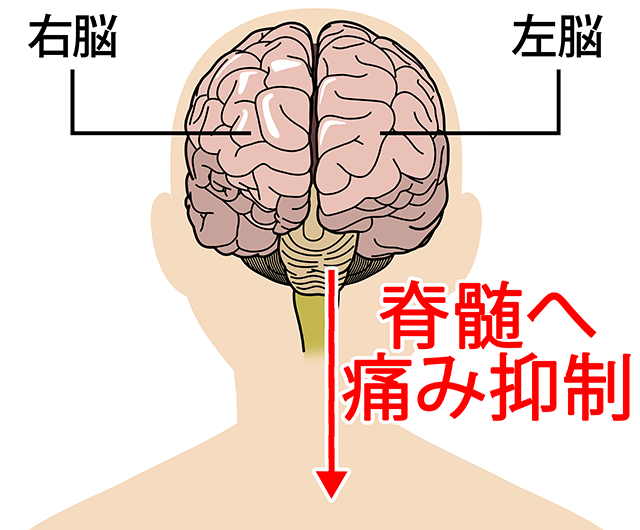

PMRFはその命令を受けて、脊髄レベルで痛み信号をブロックします。

この流れが、脳が自ら痛みを抑えるメカニズム(下行性疼痛抑制系)の中心となっています。

PAGはスイッチ、PMRFは実行部隊。

2つが連携することで、脳は自分の力で痛みをコントロールできるのです。

※用語補足

網様体(もうようたい):脳幹内の神経ネットワーク。

灰白質(かいはくしつ):神経細胞の集まり。

4. 痛みを抑える仕組み「下行性疼痛抑制系」

脳には、痛みを上から抑える神経ルートがあります。

それが「下行性疼痛抑制系(かこうせい・とうつう・よくせいけい)」です。

この回路は、脳が「もう危険ではない」と判断したときに作動し、

脊髄レベルで痛み信号をブロックします。

|

順番 |

働く場所 |

役割 |

|

① |

大脳皮質 |

「安心できる」と判断 |

|

② |

中脳(PAG) |

痛みを抑えるスイッチを入れる |

|

③ |

橋・延髄(PMRF) |

スイッチを受け取り、 |

安心や落ち着きが生まれると、中脳水道周囲灰白質(PAG)と橋・延髄網様体(PMRF)が連携して痛みを抑える。

これが脳に備わった「天然の痛みブレーキ」です。

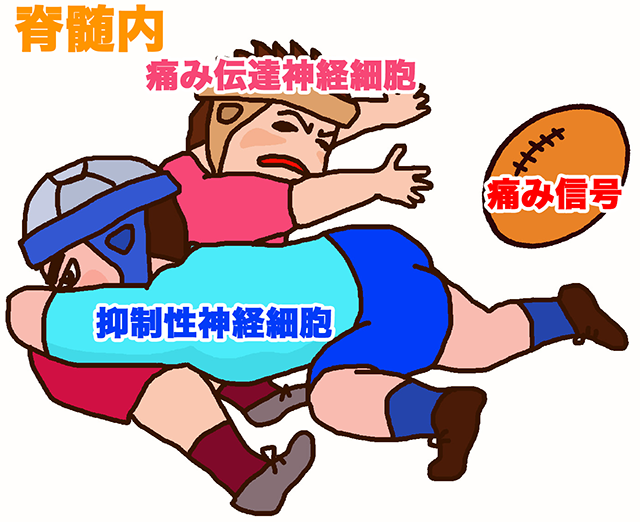

脊髄で痛み信号をブロック

PMRF(橋・延髄網様体)が脊髄に痛み信号を止める様に命令を送ります。

その命令に神経伝達物質のセロトニン・ノルアドレナリン等が放出されます。

セロトニン・ノルアドレナリンが脊髄にある痛みを抑える神経細胞を活性化させ下記の働きをします。

| 伝達物質 | 働き | 結果 |

|---|---|---|

| セロトニン | 痛み伝達ニューロンを直接抑制 | 痛みの信号が弱まる |

| ノルアドレナリン | 抑制性介在ニューロンを活性化 | 痛み情報の中継をブロック |

この一連の流れにより、

脳から脊髄へと痛みブレーキがかかり、痛みの伝達が弱まります。

これを使っているのが下行性疼痛抑制系です。

5. なぜ反対側を動かすと良いのか?

左右の脳と身体のつながりを利用して、痛みを改善するのが反対側を動かすアプローチ

その中心にあるのが、90%の神経経路(無意識ルート)。

無意識ルートがPMRF(橋・延髄網様体)を介して働き、痛みを抑える神経システムが作動します。

例として右手を動かした時の流れで解説します。

今までの説明がここに繋がりますよ。

Step 1:右手を動かす → 左脳が働く(10%の意識ルート)

右手を動かすときの指令は左脳から出ます。

この信号は皮質脊髄路という意識的な経路を通って脊髄で交差し、右手の筋肉に届きます

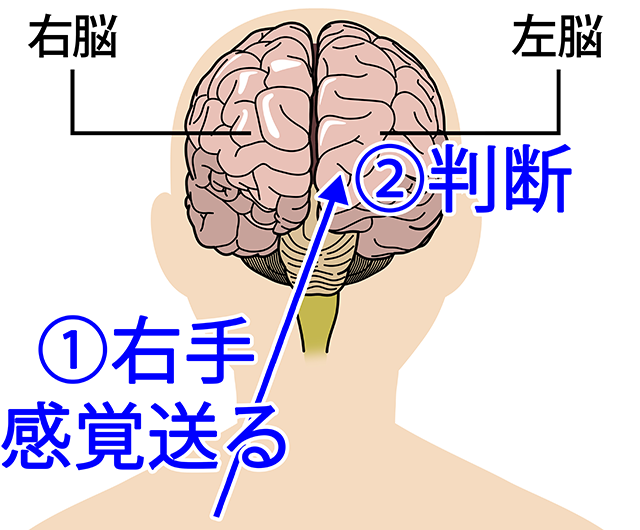

Step 2:右手の感覚が左脳に戻る(フィードバック)

実際に右手が動くと、筋肉・関節・皮膚からの感覚が左脳に戻ります。

左脳は「今の動きは安全だった」と判断します。

Step 3:左脳 → 左PMRFに信号が送られる(90%の無意識ルート)

左脳が安全な動きを確認すると、その情報が脳幹のPMRFに送られます。

ここで無意識の調整が始まり、筋緊張や自律神経の興奮を整えながら、下行性疼痛抑制系を作動させます。

Step 4:PMRFが下行性疼痛抑制系を起動

PMRFが活性化すると脊髄レベルで痛み信号をブロックし、反対側の痛みが軽くなります。

6. 効果的な「反対側の動かし方」

反対側を動かす目的は、

・脳への刺激を増加

・PMRF(橋・延髄網様体)を活性化

・下行性疼痛抑制系の発動

脳への入力情報が増えると、PMRFがより痛みや筋肉の緊張を自動的に調整しやすくなります。

そのために重要なのが、「意識して確認しながら動く」。

ただ何となく動かすと効果は低下します。

「自分がどう動かしているのか」を感じ取り、イメージと違えば調整を繰り返します

調整を繰り返すことで脳が受け取る情報の精度が高まり、より効果的な刺激になります。

例:左肩が上がりにくい場合

例として、左肩が上がりにくい人を想定し、「右股関節を動かす」を紹介します。

※この組み合わせ(左肩 × 右股関節)はあくまで例です。

肩と股関節は動きが確認しやすいため紹介しています。

必ずしも「左肩=右股関節」が対応しているわけではありません。

人によって神経の反応やパターンは異なります。

異なる動かし方・他の部位を動かしたほうが反応が出る場合もあります。

「自分に合う刺激を探す」ことも神経学的トレーニングの大切なプロセスです。

やり方

最初に左肩の動きを確認しましょう。

横・前から上げてどこまで上がるかを把握しておきます。

股関節の動かし方

- 左足だけで立ちます。

右足は床から軽く離し、バランスを取る。

上半身がフラフラしない。 - 右の股関節を中心に、足を横へゆっくり広げます。

身体(上半身)がブレない範囲で動かす。

足を大きく広げるのが目的ではない。

安定して動ける範囲を脳に知らせることが目的。 - 膝を伸ばしたまま、ゆっくりと動かします。

身体がブレない範囲はどこまでかをゆっくり動かして確認。 - イメージ通りに動かせているかを確認します。

意識的な確認が脳への刺激を増やし、PMRFをより活性化させる。 - 3〜5回繰り返します。

終わったあと、左肩の動きを確認してみましょう。

もし改善していなければ下記の動きを試してみましょう。

・前後

・円を描く

・8を描く

注意点とコツ

| ポイント | 解説 |

|---|---|

| 意識して確認 | 意識することで脳に身体情報を多く送れる |

| ブレない範囲で行う | 安定して動ける範囲でイメージ通りの動きを行う |

| 個人差がある | 合わない場合は別の動きを試してみる。 |

脳が変われば身体は変わる

反対側を動かすことで、脳への刺激が増え、

PMRF(橋・延髄網様体)や下行性疼痛抑制系といった痛みを抑える神経回路が活性化します。

これにより無意識に筋肉の緊張や感覚のズレが調整され、「動かしやすい」「軽い」といった変化が現れます。

このアプローチの目的は、脳に正しい刺激を与えて、痛みを調整する仕組みを再び機能させること。

それが、自然に“動ける身体”を取り戻すための第一歩です。

ぎの整体院では、このような脳・神経学も使って症状改善を目指しています。

関連記事

この記事に関する関連記事

- マッサージやストレッチをしても戻る原因は脳の「自動操縦」|10%の意識で書き換えて改善させるコツ

- 「強揉み」が逆効果な理由を神経学で解明|α-γ連関を整えて脳の防御ブレーキを外す方法

- 単なるマッサージとは違うアプローチ|整体と神経学トレーニングで脳を安心させる

- 朝だけ「腰が重い」のはなぜ?脳と神経から考える慢性腰痛の仕組み

- 肩が上がらない原因は筋肉だけじゃない 関節のセンサーと脳の調整で力が出ない仕組み

- 関節運動反射の深層メカニズムと臨床応用【専門編】

- 関節運動反射とは?体が勝手に筋肉をコントロールする仕組み【基礎編】

- 刺激情報は入口・材料・場所で分ける|ぎの整体院が視覚・前庭・体性感覚をよく扱う理由

- 脳の「予測」が痛みと姿勢を変える? 予測符号化と予測的姿勢制御をわかりやすく解説

- 無意識の姿勢がふらつく原因は脳と神経? 歩行の安定・こわばりを網様体脊髄路から解説

- 高槻で腰痛にお悩みの方へ|病院で異常なしと言われた慢性腰痛を脳と神経から考える整体

- 整体中にすぐ眠くなるのはなぜ? 軽く触れられただけで「寝落ち」する神経の仕組み

- 脳と神経から考える慢性腰痛|ボディマップと中枢性感作の視点

- オスグッドでも練習は休むべき?続けながら改善を目指す考え方

- 高槻でオスグッドにお悩みの親御さんへ|病院との違いと整体でできること

- RICEからPEACE & LOVEへ|捻挫や痛みの応急処置と「安全に動かす」考え方

- オスグッド病は成長痛じゃない|原因・セルフチェック・改善法を専門整体が解説

- 小脳から考える運動療法|痛み・しびれを「危険予測」とボディマップから改善

- なぜ運動療法で痛みが悪化する人がいるのか?

- 小脳と前庭機能でバランスを整える|ふらつき・慢性痛を神経学から解説

- 痛みの根本原因を解明!感覚のエラーが引き起こす不調と自分で整える視点

- 「ボーア効果」酸素運搬のすごい仕組み

- 姿勢とバランスを支える前庭脊髄反射(VSR)とは?

- 頭が動いても視界はブレない!「前庭動眼反射(VOR)」の仕組みと整え方

- 目を閉じてもフラフラしない秘密!三半規管がバランスをとる仕組みを徹底解説

- 脳が自分で痛みを抑える? 下行性疼痛抑制系の仕組みをやさしく解説

- 同側の肩こり・腰痛・膝痛…身体の片側に症状が偏る理由はPMRF(橋・延髄網様体)

- 朝の一歩目が激痛!そのかかとの痛み、足底筋膜炎じゃない?筋肉やストレッチで改善しない本当の原因

- 歩くとふらつく原因は筋力ではなく神経のズレ?

- ゴルフスイングの捻転不足は胸椎と股関節から整える|神経学トレーニングで飛距離と腰を守る

- 「腰痛の原因」腰が回らない本当の理由は胸椎と股関節にあった|脳と神経からみた体幹のねじれ

- 腰痛の原因!? 知っておきたい腸腰筋の働きと神経ストレッチ(大腿神経)

- 股関節痛改善は筋肉のストレッチより神経ストレッチ(大腿神経)

- 手根管症候群を原因から改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 手のひらのしびれ・痛みを改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 肩・首痛い時に効果的な神経ストレッチ(副神経)

- 手のしびれ・痛み(橈骨神経麻痺)改善の神経ストレッチ(橈骨神経・後骨間神経)

- 【自律神経失調症】自律神経とストレスの関係

- 手のしびれ・痛み(ギヨン管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- 自律神経失調症への整体の効果:不眠・めまい・倦怠感等

- 小指のしびれ(肘部管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- うつ病の人がとる行動をパターン別に説明

- 前腕外側の痛み・しびれ改善の神経ストレッチ(筋皮・前腕外側皮神経)

- 腓骨神経麻痺の症状・原因と神経ストレッチ(総腓骨神経)

- 自律神経失調症による発熱の原因と対処法

- うつ病の種類を原因・症状・病型ごとにわかりやすく説明

- うつ病で身体の痛みが起こる理由をわかりやすく解説

- 【外側大腿皮神経痛の改善方法】太もも外側の痛み・しびれ改善に効果的な外側大腿皮神経ストレッチ

- 坐骨神経痛の原因を深く解説

- 椎間板ヘルニアの痛み・しびれの原因は脳・神経にある

- 椎間板ヘルニアには種類がある?椎間板ヘルニアの種類を解説

- 催眠療法(ヒプノセラピー)での催眠状態ってどんな状態?

- 運動療法で痛み・しびれを「神経から」改善するコツ

- 腰の痛みと姿勢の悪さは関係無し 腰の痛み改善に大事な考え方

- つらい腰痛も簡単な腰痛体操で症状軽減|脳と神経から見た動かし方のコツ

- 腰痛の原因は脳にある?脳神経学の視点から腰痛を読み解く

- 催眠療法(ヒプノセラピー)の受け方のコツは安心と信頼

- 治らない野球肩改善の神経ストレッチとクワドリラテラルスペース(腋窩神経)

- 大人の起立性調節障害の症状や仕事への向き合い方

- 潜在意識・顕在意識と催眠療法(ヒプノセラピー)の関係

- 催眠療法(ヒプノセラピー)がトラウマ解消に効果的

- 催眠療法(ヒプノセラピー)は怪しい?催眠療法の疑問を解消

- テニス肘を放置して悪化すると手術が必要になることも!

- テニス肘の原因を解説!日常生活で出来る予防

- 坐骨神経痛の症状は主に4種類

- テニス肘の原因を筋肉・動作等からわかりやすく説明

- グロインペイン症候群を改善する閉鎖神経ストレッチ|股関節の「脳のブレーキ」を解き放つ方法

- ロキソニンが効かない腰痛の改善方法|薬だけに頼らない脳と神経の視点

- 膝内側の痛み(ハンター管症候群)の改善に神経ストレッチ(伏在神経)

- プラシーボ(プラセボ)効果とは?/整体の効果は思い込み?

- めまいの種類/回転性・末梢性・メニエル病のめまいって何?

- 神経ストレッチの目的と役割|筋肉を伸ばしても変わらない痛みを「神経」から考える

- 慢性痛の原因は脳の記憶!慢性痛の改善方法も紹介

- 三叉神経痛・顔面神経痛の原因と神経ストレッチ(三叉神経)

- アキレス腱炎に効果的な神経ストレッチ(腓腹神経)

- 頚椎症性神経根症の「症状」「「似た症状」「神経根」とは?

- 重症な足底筋膜炎にも効果的な神経ストレッチ(脛骨神経)

- 猫背改善にストレッチ・筋トレより効果的な神経学トレーニング

- 自律神経失調症と脳・神経学の関係

- ペンフィールドのホムンクルスとは?脳の身体地図とボディマップの関係

- 脳は未来の身体を予測して動く|ボディマッピングと危険回避の仕組み

- オスグッドはなぜ再発する?原因と予防の考え方

- 脳が描く身体の地図「ボディマップ」/神経学的整体で痛みを整える理由

- 整体後の好転反応とは?

- 横隔膜の硬さと自律神経・首の関係

- 足底筋膜炎と足底腱膜炎の違い

- 腰や首の牽引療法は効果がない

- 「整体は意味ない」と言われる理由

- シーバー病が改善しても身長伸びる!

- 気象病・天気痛の原因と改善する考え方

- ベアフットシューズの効果で様々な症状を改善

- 重症オスグッドでも安心して出来るストレッチ|痛み無く動かす改善法

- 産後の骨盤矯正は本当は不要?|「骨盤が開く」の仕組みと整体の考え方

- 骨盤矯正ダイエットで痩せるのは本当?

- 椎間板が潰れている・背骨のすき間がせまいと言われた方へ|画像と腰痛の本当の関係

- 椎間板ヘルニアは手術後64%再発する

- 椎間板ヘルニアがレントゲンでわからない理由

- オスグッドは身長に影響する?成長期の不安を整理する

- オスグッド病と他のスポーツ障害との見分け方

- 骨盤・背骨等の身体の歪みは気にしなくて大丈夫

- 側弯症改善に三半規管トレーニング

- オスグッドで多い質問

- オスグッド病と成長痛の違い|年齢・痛み方・レントゲン所見で簡単チェック

- 坐骨神経痛はマッサージでは改善しない

- 坐骨神経痛の施術は整骨院でも可能?

- 坐骨神経痛は病名ではない!?

- 坐骨神経痛の痛み・しびれ部分が人により違う理由とは?

- 腰痛がマッサージで良くならない理由|脳と神経から考える慢性腰痛のメカニズム

- オスグッド改善にはストレッチ不要!痛みがある時に避けたい理由

- オスグッドにアイシングはNG?痛みがある時期のセルフケアのポイント

お電話ありがとうございます、

大阪・高槻スポーツ整体 ぎの整体院でございます。