頭が動いただけで視界がフワッと揺れる。

歩きながら看板の文字が読みにくい。

ちょっと振り向いただけで、ふらつきや気持ち悪さが出る。

こうした「視界の揺れ」や「ふらつき」の背景には、耳の奥にある前庭器官と、それと連動して働く前庭動眼反射(VOR)の調整の問題が関わっていることがあります。

この記事は、

三半規管(バランスセンサー) → VOR(視線の安定) → VSR(姿勢と慢性痛)

と続く「前庭三部作」の②視線編・手ぶれ補正編にあたります。

基礎となる三半規管の仕組みについては、

『目を閉じてもフラフラしない秘密!三半規管がバランスをとる仕組みを徹底解説』

を先に読んでいただくと、よりイメージしやすくなります。

今回は、下記をできるだけ噛み砕いてお伝えします。

-

前庭動眼反射(VOR)がどんな役割をしているのか

-

なぜ VOR が乱れると視界が揺れやすくなるのか

-

神経学的な視点から見た VOR トレーニングの考え方

※ 強いめまい・難聴・激しい頭痛・手足の麻痺などを伴う場合は、まず病院での検査・治療を優先してください。

1. 前庭動眼反射(VOR)とは何か

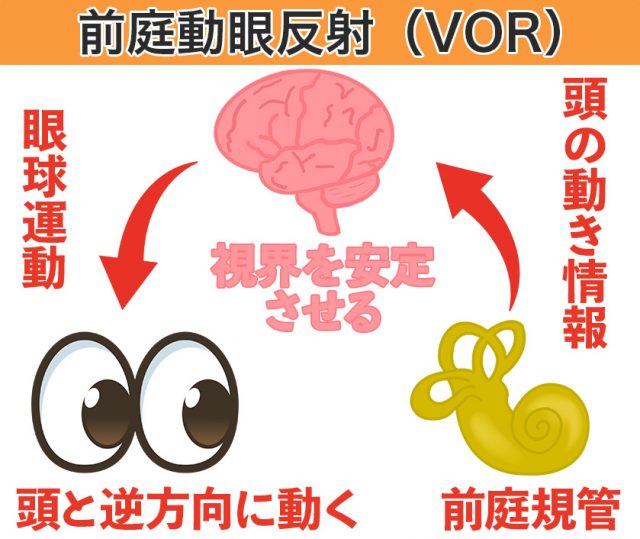

前庭動眼反射(Vestibulo-Ocular Reflex, VOR)は、「頭が動いた時、見ているものをできるだけ同じ位置に保つ」ための自動調整システム です。

頭の動きと逆方向に眼球が動く反射がVORです。

「反射」とは、意識的に考えなくても、刺激に対して身体が自動的に起こす反応のことです。

-

頭が右に動けば、目を左に動かす

-

頭が上下に揺れても、見ているものを視界の中心に保とうとする

こうした働きのおかげで、歩きスマホや電車の中で本を読むといった「動きながら見続ける」ことが可能になります。

イメージとしては、高性能カメラの手ぶれ補正機能に近いと考えてください。

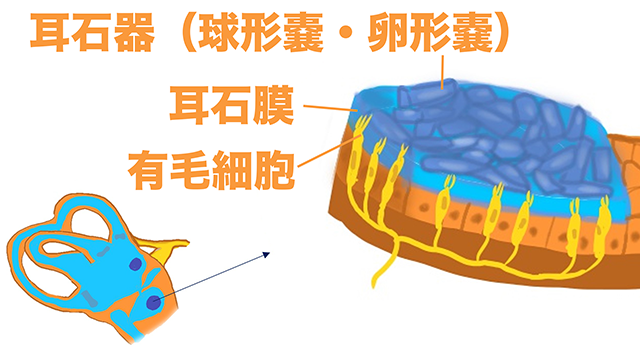

2. 前庭器官と三半規管・耳石器の役割

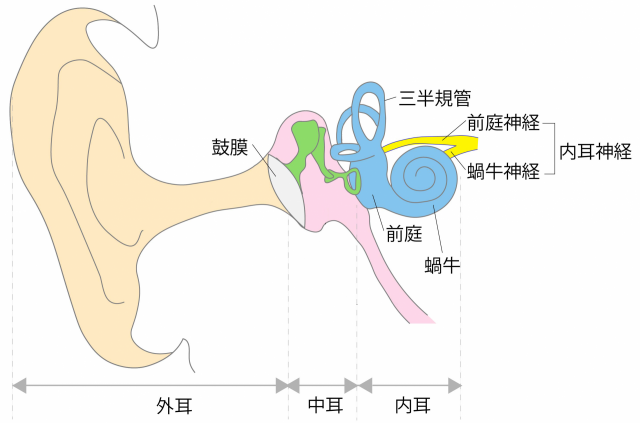

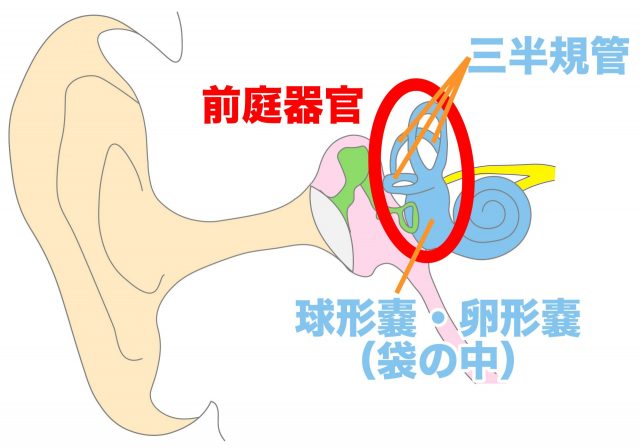

VOR のスタート地点になっているのが、耳の奥(内耳)にある前庭器官です。

前庭器官は、頭の動きや重力の向きを感じ取るためのセンサーで、主に次の2つに分かれます。

-

三半規管:頭の「回転」を感知する

-

耳石器(卵形嚢・球形嚢):頭の「直線的な動き」と頭の傾き(重力方向)の変化」を感知する

三半規管は首を振る・振り向くなどの頭が回る動きを感じるセンサーです。

一方、耳石器(卵形嚢・球形嚢)はエレベーターや車の加速のような「まっすぐの動き」や、頭を傾げた時の「傾き(重力の向きの感じ方)」を感じるセンサーです。

※嚢(のう)と読みます。

これらの情報が前庭神経を通って脳幹へ送られ、最終的に「どの方向へ、どれくらい目を動かすか」という VOR の指令につながります。

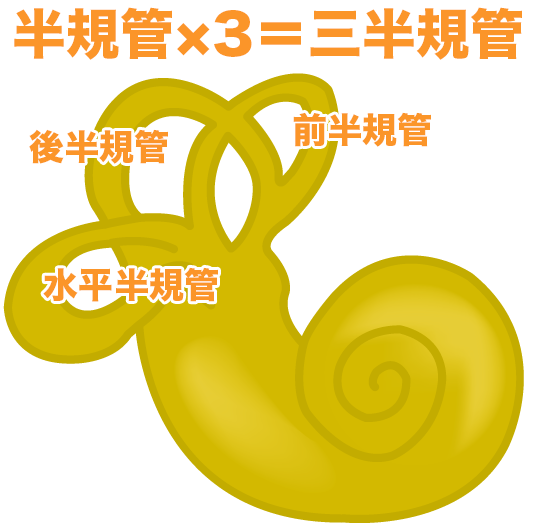

三半規管:回転運動のセンサー

三半規管は、互いに直角に配置された3本の細い半規管の集合体です。

水平半規管・前半規管・後半規管からなります。

三半規管の中はリンパ液で満たされています。

頭が回るとリンパ液が流れ、その流れが感覚細胞を刺激します。

この刺激が、「どの方向に、どれくらいの速さで回転しているか」という情報として脳へ送られます。

耳石器:直線運動と重力方向のセンサー

耳石器は、上下の動きと水平方向の動きを感知する2つのセンサーです。

-

卵形嚢:左右・前後などの水平の動きや、頭の傾き

-

球形嚢:ジャンプや階段の上り下りなどの上下方向の動き

内部には、小さなカルシウムの粒(耳石)が乗った膜があります。

頭や身体が動くと耳石がズレて、その動きが感覚細胞を刺激します。

これによって、頭の傾きや上下・左右の揺れが感知されます。

3. 回転性 VOR と並進性 VOR

前庭動眼反射には、大きく分けて2つのタイプがあります。

-

回転性 VOR:頭の「回転運動」に対する補正

例)首を左右に振る、身体を回す など -

並進性 VOR:頭の「直線運動」や「重力方向の変化」に対する補正

例)歩行中の上下・左右の揺れ、車の加速・減速、エレベーターの昇降 など

例えば、頭を右に素早く回したとき、三半規管がその動きを感知します。

その情報をもとに、両目を左向きにスッと動かすように信号が出ます。

これによって網膜上の像ができるだけ同じ位置に保たれ、景色が大きくブレないように調整されます。

歩行や走行のように、回転と直線運動が混ざった複雑な動きでは、回転性VORと並進性VORが常に協調して働き、視界を安定させています。

4. VOR と日常生活・スポーツパフォーマンス

VOR の働きが安定していると、頭や身体が大きく動いても視線を向けたい対象を捉え続けることができます。

日常生活では、次のような場面で働いています。

-

歩きスマホ

-

人混みの中で周囲を見回しながら安全確認をする

-

子どもを目で追いながら、一緒に歩く・走る

スポーツでは、その重要性はさらに高まります。

サッカーのドリブル中にボールと相手の動きを追うとき。

野球の打者が最後までボールの軌道を目で追うとき。

テニスやバドミントンで、素早い球を見失わないようにする場面などです。

これらはすべて、「頭と身体は大きく動いているのに、ターゲットを見続ける」という、VORにとって負荷の高い状況です。

VOR の働きが弱いと、視界が揺れやすい・ボールを見失いやすい・タイミングを合わせづらいといった問題が起こり、パフォーマンスにも影響しやすくなります。

5. VOR の適応能力(可塑性)とメガネの例

前庭動眼反射の重要な特徴のひとつが、環境に合わせて自分の働きを調整する「適応能力(可塑性)」があるという点です。

分かりやすい例が、新しいメガネをかけたときの感覚です。

かけ始めは、物が歪んで見える、歩くと足元がフワフワする・距離感がおかしく感じる等の違和感が出ることがあります。

これは、レンズを通った映像と頭の動きに対してVORの補正のバランスが合っていないためです。

しかし、多くの場合、数日〜数週間ほどで「このメガネが当たり前」という感覚に落ち着いていきます。

このとき、脳の中では小脳を中心に次のような処理が行われていると考えられます。

-

小脳は「頭がどれくらい動いたか」を確認

-

同時に、「景色がどれくらいズレて見えたか」もチェック

-

さらに、「今の VOR で目をどれくらい動かしたか」を照らし合わせる

-

まとめて、「このメガネなら、VORをこれくらい働かせれば良い」と学習していく

こうして、VORの強さが、その人のメガネに合うように調整されていくと考えられます。

このように、VORは刺激の与え方次第で、トレーニングやリハビリによって調整を促せる反射だと考えられます。

このように、小脳は『誤差』を手がかりに動きや VOR の強さを学習していきます。

小脳の働きと運動療法の関係については、

『小脳から考える運動療法|痛み・しびれを「危険予測」とボディマップから改善』

で詳しく説明しています。

6. VOR 機能低下で起こりやすい症状と心理との関係

前庭動眼反射の働きが弱かったり、タイミングがずれていたりすると視覚の安定性が低下します。

その結果、次のような症状が出ることがあります。

-

歩くと景色が揺れて見える(動揺視)

-

看板やスマホの文字が動いて読みにくい

-

頭を素早く動かすと気持ち悪くなる

-

スーパーや人混みで目が疲れやすい

-

ふらつき・バランスの不安定さを感じやすい

また、前庭機能と心理状態(不安・恐怖・過敏さなど)は互いに影響し合います。

不安が強いと、周囲の動きや視覚刺激に過敏になりやすくなります。

少しの揺れでも「危険だ」と感じやすくなります。

その結果、VORの働き自体は大きく乱れていなくても、揺れやすさ・不安定感・気持ち悪さを強く自覚しやすくなります。

一方で、VOR の乱れが続くと、「またフラフラするかもしれない」という予期不安が出てきます。

外出を避ける、動くこと自体を怖がるといった心理的ストレスが積み重なり、症状が長引く原因になることもあります。

このように、前庭機能の問題と心理状態は、悪循環を作りやすい関係にあります。

脳の『危険予測』と防御反応については、

『脳が安心すると痛みが減る ― 神経学トレーニングとは?』

『なぜ運動療法で痛みが悪化する人がいるのか? ― 脳の危険判断と神経から考える』

も合わせて読んでいただくと、今回の VOR の話とつながりが分かりやすくなります。

7. 神経学的にみたVORトレーニングのやり方

ここからは、具体的な VOR トレーニングのイメージを整理していきます。

新しい運動をたくさん覚えるというより、「やっていることの意味」と「刺激の強さの考え方」を知ることが目的です。

7-1. トレーニングで脳の中で何が起きているか

頭を動かしながら一点を見つめるトレーニングをしているとき、脳の中では次のような処理が同時に行われています。

-

前庭器官が「頭がどの方向へ、どれくらいの速さで動いたか」を感じて脳に送る

-

目からは「映像がどれくらい滑ったか」という情報が入る

-

眼球を動かす指令が出て、「どれくらい目を動かしたか」という情報も使われる

VORが正常ならば、頭の動きと目の動きがちょうど釣り合って、網膜上の映像はほとんど動きません。

しかし、VORの働きが弱かったり強すぎたりすると、映像がわずかに流れます。

この「映像の流れ」は、脳から見ると、「今の VOR の調整は少しズレている」という誤差情報になります。

小脳などはこの誤差を手がかりに、「次はどれくらいVOR を強く(弱く)働かせれば良いか」を少しずつ学習していきます。

神経学的な VOR トレーニングでは、まったく揺れを感じない「楽すぎる刺激」では効果がありません。

かといって、強い気分不良が出るほど頑張るのも逆効果です。

「少し揺れを感じるが、休めばすぐ落ち着くレベル」の刺激を繰り返し与えることがポイントです。

この強さだと、「ここまで頭を動かしても大丈夫」という安全な経験と、「この動きには、これくらい目を動かせばいい」という調整の経験が、脳にとってちょうど良い学習材料になりやすくなります。

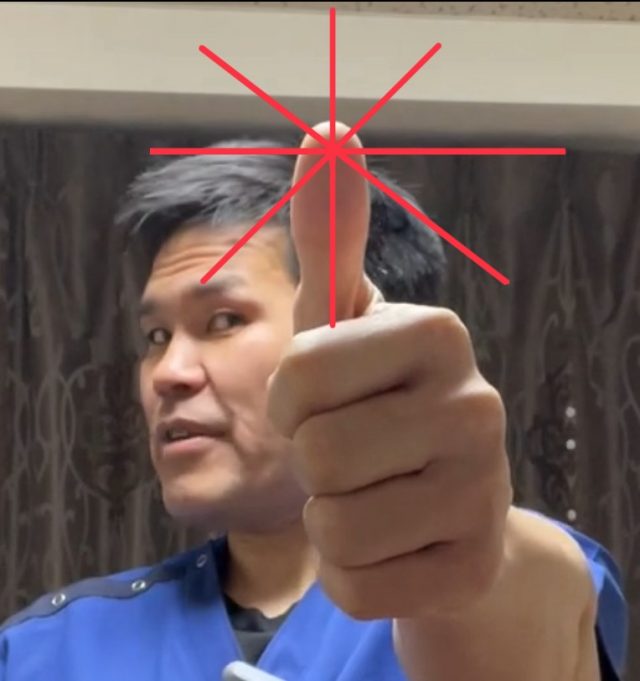

7-2. 基本の VOR トレーニングと指を使ったバリエーション

ここでは代表的な VOR トレーニングを、神経学的なポイントと一緒に整理します。

※ めまいや気分不良が強い方は、必ず医療機関や専門家の指導を受けてから行ってください。

壁の文字を使う基本トレーニング

-

壁に大きめの文字やマークを一つ書いた紙を貼る

-

その一点をじっと見たまま、頭を左右・上下・斜めにゆっくり動かす

-

「文字が読める」「輪郭が何とか見える」くらいの範囲で、少しだけ揺れを感じる速さで行う

ここでは、前庭器官が感じた頭の動きと、目の動きをリンクさせることが目的です。

親指を使うバリエーション

-

壁が使えない場面では、自分の親指をターゲットにする

-

親指を目の前に持ってきて、その位置は動かさずにキープする

-

親指の先をじっと見たまま、頭を左右・上下・斜めに動かす

-

壁の文字と同じく、少しだけ揺れを感じるけれど、しばらく休めば落ち着くくらいの強さを目安にする

どちらの場合も、頭の動きの速さ・頭を振る範囲の大きさ・続ける時間(秒数・回数) を、その日の体調に合わせて調整することが大切です。

強すぎると「頭を動かす=危険」という危険予測を強めてしまいます。

弱すぎると「もともと安全と分かっている範囲」で終わってしまい、学習刺激としては足りなくなります。

7-3. セルフチェックとしての「目を閉じてから開く」テスト

トレーニングというより、状態を把握するための簡単なセルフチェックもあります。

【セルフチェックのやり方】

- 壁の文字やマークなど、「見たい一点」を決めて、そこをしっかり見つめる

- その一点を見たままの状態で、目を閉じる

- 目を閉じたまま、頭を上下・左右にゆっくり数回動かす

- 動きを止めてから、頭をいったん正面(最初と同じ向き)に戻す

- 目を開けて、「自然に向いた視線」と「最初に見ていた目標」がどれくらいズレているかを確認する

視線がほぼ目標に乗っていれば、ひとまずOKです。

毎回大きく外れる場合は、頭の位置の感覚(前庭+首の固有感覚)や、VOR・ボディマップによる「視線の位置合わせ」の精度が落ちている可能性があります。

ここでそろえたいのは、まず頭の向きです。

頭は正面(スタートと同じ向き)に戻した状態で目を開けるという前提にします。

そのうえで本当に見たいのは、「視線と目標とのズレ」です。

頭が少し正面からズレていても、視線が目標にピタッと合っていればひとまずOK。

逆に、頭は正面を向いているのに、視線が毎回けっこう外れてるなら要チェックです。

このセルフチェックでメインに見たいのは、

・「頭がどこを向いているか」という予測

・「視線の位置合わせ(VOR+ボディマップ)」

がどれくらい一致しているか、という点です。

言い換えると、目を開けた瞬間の「視線と目標のズレ」が、その精度を教えてくれる指標になります。

トレーニングを続ける中で、「目を開けたときのズレが少しずつ小さくなってきた」と感じられれば、VOR とボディマップ、頭の位置の予測が少しずつ整ってきている目安になります。

頭の位置の感覚と視線の位置合わせは、脳内の『ボディマップ』とも深く関係しています。

ボディマップそのものについては、

『脳が描く身体の地図「ボディマップ」/神経学的整体で痛みを整える理由』

で詳しく解説しています。

8. まとめ 〜「視界の手ぶれ補正」を神経から整える

最後に、今回の内容を整理します。

-

前庭動眼反射(VOR)は、頭が動いても視線を安定させるための反射

-

前庭器官(三半規管・耳石器)が頭の動きや重力方向を感知し、その情報が脳へ送られてVORを動かす

-

VOR が乱れると、視界が揺れる・スマホの文字が読みづらい・ふらつきやバランス不良が起きやすくなる

-

VOR には「適応能力(可塑性)」があり、刺激の与え方次第で働きを学習・調整できる

-

VOR トレーニングでは、視線を保ちながら頭を動かし脳に安全で学習しやすい情報を積み重ねていく

-

強すぎる刺激の我慢や、弱すぎる安全ゾーンだけの刺激はどちらも非効率であり、症状や体調に合わせた負荷調整が重要になる

もし今、歩くと景色が揺れる・看板やスマホの文字がブレて読みにくい・ふらつきやバランスの不安定さが続いている……

こうした状態が気になっているなら、前庭動眼反射や前庭器官の働きが一つの鍵になっているかもしれません。

高槻市の「ぎの整体院」では、こうした脳・神経学的な視点(前庭機能・ボディマップ・危険予測など)から、痛み・ふらつき・バランスの問題などの改善をめざしたアプローチを行っています。

前庭機能だけでなく、ボディマップや神経ストレッチ、小脳を意識した運動療法など、神経学的なアプローチを組み合わせることで、痛み・ふらつき・バランスの問題により立体的に対応しやすくなります。

神経ストレッチの考え方は『神経を伸ばす神経ストレッチの目的と役割』でまとめています。

また、この VOR 記事は、

三半規管そのものの仕組みを解説した基礎編

『目を閉じてもフラフラしない秘密!三半規管がバランスをとる仕組み』

姿勢と慢性痛との関係を扱った VSR 編

『姿勢を保つヒミツは前庭脊髄反射(VSR)|ふらつきと慢性痛との関係』

とセットで読むと、自分の症状を「視線の問題」「姿勢の問題」「痛みとのつながり」として整理しやすくなると思います。

「病院で大きな異常はないと言われたけれど、揺れや不安定さが残っている」

「神経の働きから整えていく視点で、自分の状態を見直してみたい」

という方は、一つの参考にしてみてください。

この記事に関する関連記事

- スマホを見るとめまいが悪化する理由:脳が首を「鉄板」に変える視覚性抑制の正体

- マッサージで改善するめまい・しないめまいの違いとは?脳神経学で解く「首」の真実

- 病院で異常なしの浮動性めまいは脳の情報処理エラーが原因|ぎの整体院

- マッサージやストレッチをしても戻る原因は脳の「自動操縦」|10%の意識で書き換えて改善させるコツ

- 「強揉み」が逆効果な理由を神経学で解明|α-γ連関を整えて脳の防御ブレーキを外す方法

- 単なるマッサージとは違うアプローチ|整体と神経学トレーニングで脳を安心させる

- 朝だけ「腰が重い」のはなぜ?脳と神経から考える慢性腰痛の仕組み

- 肩が上がらない原因は筋肉だけじゃない 関節のセンサーと脳の調整で力が出ない仕組み

- 関節運動反射の深層メカニズムと臨床応用【専門編】

- 関節運動反射とは?体が勝手に筋肉をコントロールする仕組み【基礎編】

- 刺激情報は入口・材料・場所で分ける|ぎの整体院が視覚・前庭・体性感覚をよく扱う理由

- 脳の「予測」が痛みと姿勢を変える? 予測符号化と予測的姿勢制御をわかりやすく解説

- 無意識の姿勢がふらつく原因は脳と神経? 歩行の安定・こわばりを網様体脊髄路から解説

- 高槻で腰痛にお悩みの方へ|病院で異常なしと言われた慢性腰痛を脳と神経から考える整体

- 整体中にすぐ眠くなるのはなぜ? 軽く触れられただけで「寝落ち」する神経の仕組み

- 脳と神経から考える慢性腰痛|ボディマップと中枢性感作の視点

- オスグッドでも練習は休むべき?続けながら改善を目指す考え方

- 高槻でオスグッドにお悩みの親御さんへ|病院との違いと整体でできること

- RICEからPEACE & LOVEへ|捻挫や痛みの応急処置と「安全に動かす」考え方

- オスグッド病は成長痛じゃない|原因・セルフチェック・改善法を専門整体が解説

- 小脳から考える運動療法|痛み・しびれを「危険予測」とボディマップから改善

- なぜ運動療法で痛みが悪化する人がいるのか?

- 反対側を動かすと痛みが減る理由 ― PMRF・小脳・下行性疼痛抑制系の連携

- 小脳と前庭機能でバランスを整える|ふらつき・慢性痛を神経学から解説

- 痛みの根本原因を解明!感覚のエラーが引き起こす不調と自分で整える視点

- 「ボーア効果」酸素運搬のすごい仕組み

- 姿勢とバランスを支える前庭脊髄反射(VSR)とは?

- 目を閉じてもフラフラしない秘密!三半規管がバランスをとる仕組みを徹底解説

- 脳が自分で痛みを抑える? 下行性疼痛抑制系の仕組みをやさしく解説

- 同側の肩こり・腰痛・膝痛…身体の片側に症状が偏る理由はPMRF(橋・延髄網様体)

- 朝の一歩目が激痛!そのかかとの痛み、足底筋膜炎じゃない?筋肉やストレッチで改善しない本当の原因

- 歩くとふらつく原因は筋力ではなく神経のズレ?

- ゴルフスイングの捻転不足は胸椎と股関節から整える|神経学トレーニングで飛距離と腰を守る

- 「腰痛の原因」腰が回らない本当の理由は胸椎と股関節にあった|脳と神経からみた体幹のねじれ

- 腰痛の原因!? 知っておきたい腸腰筋の働きと神経ストレッチ(大腿神経)

- 股関節痛改善は筋肉のストレッチより神経ストレッチ(大腿神経)

- 手根管症候群を原因から改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 手のひらのしびれ・痛みを改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 肩・首痛い時に効果的な神経ストレッチ(副神経)

- 手のしびれ・痛み(橈骨神経麻痺)改善の神経ストレッチ(橈骨神経・後骨間神経)

- 【自律神経失調症】自律神経とストレスの関係

- 手のしびれ・痛み(ギヨン管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- 自律神経失調症への整体の効果:不眠・めまい・倦怠感等

- 小指のしびれ(肘部管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- うつ病の人がとる行動をパターン別に説明

- 前腕外側の痛み・しびれ改善の神経ストレッチ(筋皮・前腕外側皮神経)

- 腓骨神経麻痺の症状・原因と神経ストレッチ(総腓骨神経)

- 自律神経失調症による発熱の原因と対処法

- うつ病の種類を原因・症状・病型ごとにわかりやすく説明

- うつ病で身体の痛みが起こる理由をわかりやすく解説

- 【外側大腿皮神経痛の改善方法】太もも外側の痛み・しびれ改善に効果的な外側大腿皮神経ストレッチ

- 坐骨神経痛の原因を深く解説

- 椎間板ヘルニアの痛み・しびれの原因は脳・神経にある

- 椎間板ヘルニアには種類がある?椎間板ヘルニアの種類を解説

- 催眠療法(ヒプノセラピー)での催眠状態ってどんな状態?

- 運動療法で痛み・しびれを「神経から」改善するコツ

- 腰の痛みと姿勢の悪さは関係無し 腰の痛み改善に大事な考え方

- つらい腰痛も簡単な腰痛体操で症状軽減|脳と神経から見た動かし方のコツ

- 腰痛の原因は脳にある?脳神経学の視点から腰痛を読み解く

- 催眠療法(ヒプノセラピー)の受け方のコツは安心と信頼

- 治らない野球肩改善の神経ストレッチとクワドリラテラルスペース(腋窩神経)

- 大人の起立性調節障害の症状や仕事への向き合い方

- 潜在意識・顕在意識と催眠療法(ヒプノセラピー)の関係

- 催眠療法(ヒプノセラピー)がトラウマ解消に効果的

- 催眠療法(ヒプノセラピー)は怪しい?催眠療法の疑問を解消

- テニス肘を放置して悪化すると手術が必要になることも!

- テニス肘の原因を解説!日常生活で出来る予防

- 坐骨神経痛の症状は主に4種類

- テニス肘の原因を筋肉・動作等からわかりやすく説明

- グロインペイン症候群を改善する閉鎖神経ストレッチ|股関節の「脳のブレーキ」を解き放つ方法

- ロキソニンが効かない腰痛の改善方法|薬だけに頼らない脳と神経の視点

- 膝内側の痛み(ハンター管症候群)の改善に神経ストレッチ(伏在神経)

- プラシーボ(プラセボ)効果とは?/整体の効果は思い込み?

- めまいの種類/回転性・末梢性・メニエル病のめまいって何?

- 神経ストレッチの目的と役割|筋肉を伸ばしても変わらない痛みを「神経」から考える

- 慢性痛の原因は脳の記憶!慢性痛の改善方法も紹介

- 三叉神経痛・顔面神経痛の原因と神経ストレッチ(三叉神経)

- アキレス腱炎に効果的な神経ストレッチ(腓腹神経)

- 頚椎症性神経根症の「症状」「「似た症状」「神経根」とは?

- 重症な足底筋膜炎にも効果的な神経ストレッチ(脛骨神経)

- 猫背改善にストレッチ・筋トレより効果的な神経学トレーニング

- 自律神経失調症と脳・神経学の関係

- ペンフィールドのホムンクルスとは?脳の身体地図とボディマップの関係

- 脳は未来の身体を予測して動く|ボディマッピングと危険回避の仕組み

- オスグッドはなぜ再発する?原因と予防の考え方

- 脳が描く身体の地図「ボディマップ」/神経学的整体で痛みを整える理由

- 整体後の好転反応とは?

- 横隔膜の硬さと自律神経・首の関係

- 足底筋膜炎と足底腱膜炎の違い

- 腰や首の牽引療法は効果がない

- 「整体は意味ない」と言われる理由

- シーバー病が改善しても身長伸びる!

- 気象病・天気痛の原因と改善する考え方

- ベアフットシューズの効果で様々な症状を改善

- 重症オスグッドでも安心して出来るストレッチ|痛み無く動かす改善法

- 産後の骨盤矯正は本当は不要?|「骨盤が開く」の仕組みと整体の考え方

- 骨盤矯正ダイエットで痩せるのは本当?

- 椎間板が潰れている・背骨のすき間がせまいと言われた方へ|画像と腰痛の本当の関係

- 椎間板ヘルニアは手術後64%再発する

- 椎間板ヘルニアがレントゲンでわからない理由

- オスグッドは身長に影響する?成長期の不安を整理する

- オスグッド病と他のスポーツ障害との見分け方

- 骨盤・背骨等の身体の歪みは気にしなくて大丈夫

- 側弯症改善に三半規管トレーニング

- オスグッドで多い質問

- オスグッド病と成長痛の違い|年齢・痛み方・レントゲン所見で簡単チェック

- 坐骨神経痛はマッサージでは改善しない

- 坐骨神経痛の施術は整骨院でも可能?

- 坐骨神経痛は病名ではない!?

- 坐骨神経痛の痛み・しびれ部分が人により違う理由とは?

- 腰痛がマッサージで良くならない理由|脳と神経から考える慢性腰痛のメカニズム

- オスグッド改善にはストレッチ不要!痛みがある時に避けたい理由

- オスグッドにアイシングはNG?痛みがある時期のセルフケアのポイント

お電話ありがとうございます、

大阪・高槻スポーツ整体 ぎの整体院でございます。