「右肩と右腰、右膝ばかり痛い…」

「いつも同じ側にだけ不調が出るのはなぜ?」

多くの人は「片側ばかり使っている」「姿勢にクセがある」「筋肉の付き方が違う」と考えます。

確かにそれも一因ですが、実は脳の中にある同じ側をコントロールする神経の働きが深く関係しています。

それが、PMRF(橋・延髄網様体)と呼ばれる脳幹の中の神経ネットワーク。

このPMRFの働きが乱れると、同じ側だけに痛み・こり・力の入りにくさが現れることがあります。

この記事では、「脳神経学」という視点からなぜ身体の片側に症状が偏るのかをわかりやすく解説していきます

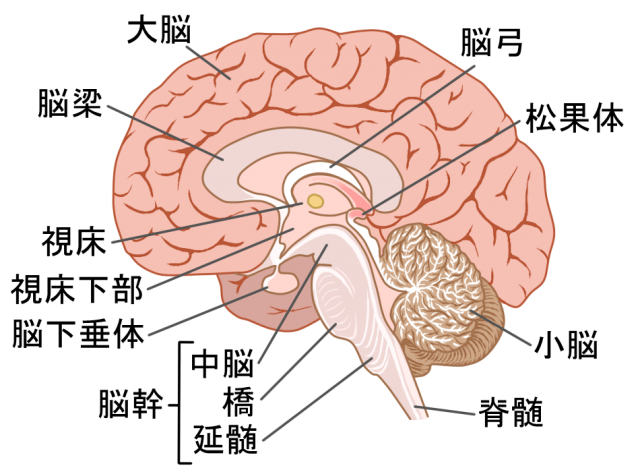

1. 脳幹にある網様体とは?

脳幹とは、脳の中心部に位置し、生命維持に関わる最も原始的な部分です。

その中を縦に貫くように存在しているのが、網様体(もうようたい / Reticular Formation)と呼ばれる神経のネットワーク。

網様体という名前は、神経細胞と線維が網のように絡み合う構造からきています。

中脳(midbrain)・橋(pons)・延髄(medulla)といった脳幹全体に広がり、無意識のうちに身体を安全に保つ自動制御センターのような働きをしています。

網様体の主な役割

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| 意識・覚醒の調整 | 寝ている・起きているを切り替え、集中や注意を保つ |

| 姿勢・筋緊張の制御 | 倒れないように体幹や脚の筋肉を自動で働かせる |

| 感覚のフィルタリング | 必要な感覚だけを脳に伝え、不要な刺激をカットする |

| 痛みの調整 | 必要以上に痛みを感じないようブレーキをかける |

網様体は身体を守るための安全管理センターです。

このネットワークのおかげで、無意識のうちに立ったり歩くことができます。

2. PMRFは網様体の中の同側調整チーム

網様体は脳幹全体に広がっていますが、

その中でも特に橋(pons)と延髄(medulla)の部分をまとめて

PMRF(Pontomedullary Reticular Formation/橋・延髄網様体)と呼びます。

PMRFは、網様体の中でも「姿勢・筋肉の緊張・痛みの感じ方」を調整する中枢です。

脳が全身を動かすときに、無意識でバランスを取る働きをしてくれています。

PMRFの主な働き

-

姿勢の自動制御装置

立つ・歩く・座るなど、倒れないように体幹を微調整。 -

筋肉の緊張コントロール

筋肉を硬くしすぎず、必要な時に力を入れられるように調整。 -

痛みの調整

痛み信号を脊髄の段階で止めたり必要に応じて強調する。

PMRFは「意識せずに身体を支える縁の下の力持ち」です。

普段は意識しませんが、私たちがバランスよく動けるのはこの働きのおかげです。

3. 脊髄路は脳と身体を結ぶ「情報の高速道路」

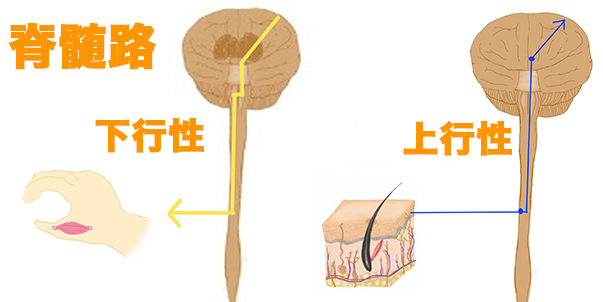

ここで出てくる「脊髄路(せきずいろ)」とは、脳と身体をつなぐ情報の通り道のことです。

脳で生まれた指令が脊髄を通って身体に伝わり、身体で感じた感覚がまた脊髄を通って脳に戻ります。

この双方向の通信が常に行われています。

脊髄路の種類と役割

| 種類 | 方向 | 役割 |

|---|---|---|

| 上行性脊髄路 | 身体 → 脳 | 触覚・痛覚・温度などの感覚情報を脳に送る。 |

| 下行性脊髄路 | 脳 → 身体 | 筋肉を動かすなどの運動指令を送る。 |

PMRFはこの下行性脊髄路の一部として働きます。

特に網様体脊髄路と呼ばれるルートを通じて、同じ側の身体に直接信号を送るという特徴があります。

4. 同側に症状が出る理由は同側を調整するPMRF

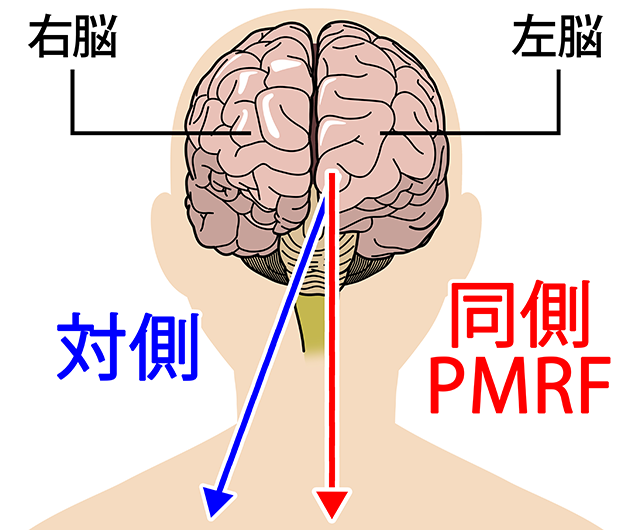

人の身体は基本的に「交差構造(クロス構造)」で動いています。

右手を動かすときには左脳が、左手を動かすときには右脳が働く。

このように反対側を動かす経路を「対側ルート」といいます。

一方、PMRFは反対側に交差せず、同じ側へ信号を送る「同側ルート」を担当しています。

右のPMRFは右半身を、左のPMRFは左半身をコントロールしているのです。

| 神経経路 | 方向 | 担当 | 主な働き |

|---|---|---|---|

| 対側ルート(皮質脊髄路) | 反対側へ交差 | 意識的な運動 | 手足を動かすなど |

| 同側ルート(網様体脊髄路) | 同じ側に伝達 | 無意識の調整 | 姿勢・筋緊張・痛みの制御 |

このため、右側のPMRFが弱ると右側に症状が出やすくなるのです。

「いつも右だけこる」「左足ばかり不安定」などの症状は、この神経ルートの働きの偏りで説明できます。

5. PMRFの機能低下で起こる3つのトラブル

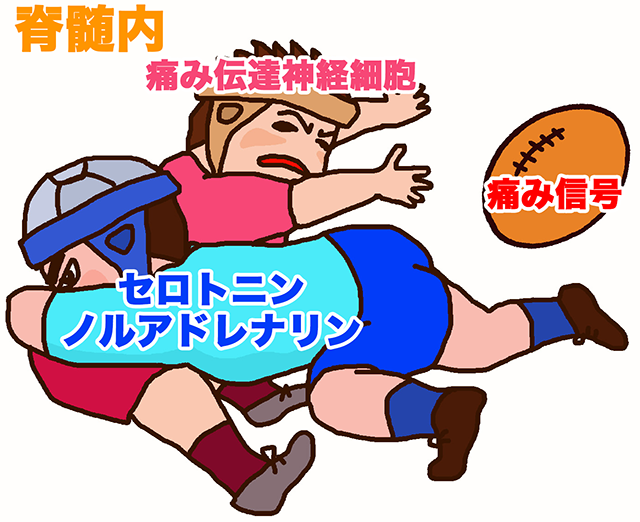

① 痛みが長引く・強く感じる―PMRFと痛みのブレーキ

脳と脊髄には、下行性疼痛抑制系という、自分で痛みを抑える仕組みがあります。

その中核を担うのが、脳幹のPMRF(橋・延髄網様体)です。

PMRFが働くと、脊髄にある痛み伝達神経細胞へ信号を送り、セロトニンやノルアドレナリンが放出されます。

これらの物質は痛みの伝達を抑え、刺激が脳へ届くのをブロックします。

しかし、PMRFの働きが低下するとこのブレーキが効かず、痛み信号がそのまま脳へ届いてしまいます。

その結果、「原因が治っても同じ側だけ痛みが続く」状態が起こります。

※詳しくはこちら

身体の痛みを抑える仕組み「下行性疼痛抑制系」とは?

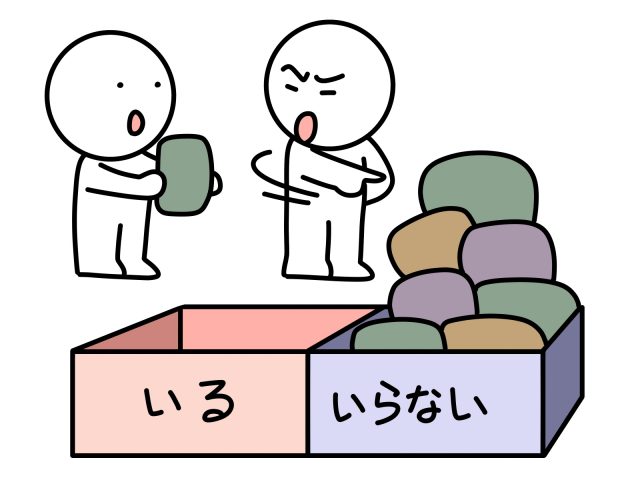

② 感覚の異常や鈍さ―PMRFの「感覚整理機能」の乱れ

脳幹のPMRFには、身体から届く感覚を整理して脳に送る感覚の仕分け機能があります。

これは、いわば「感覚フィルター」のような働きで、

本当に必要な情報だけを脳に通し、重要でない感覚は遮断しています。

服が肌に触れていても普段は意識しないのは、PMRFが「これは安全な刺激」と判断しているからです。

この感覚フィルターが乱れると、本来は気にならない刺激を危険と誤って判断することがあります。

その結果、しびれ・ピリピリ感・ジンジン感などの違和感として現れます。

逆に、必要な感覚がうまく届かず

・触っているのに鈍い

・感覚がぼやける

といった反応が出ることもあります。

このようにPMRFの感覚整理機能が乱れると、同じ側だけ過敏になったり鈍くなったりする左右差が生まれるのです。

③ 筋肉の緊張と力のアンバランス

PMRFは筋肉のアクセルとブレーキを同時に操作しています。

このバランスが崩れると、同じ側の筋肉だけがガチガチに固まったり逆に力が入らなくなったりします。

-

ブレーキが効かない → こり・張り・重だるさ

-

アクセルが踏めない → 力が入りにくい・不安定感

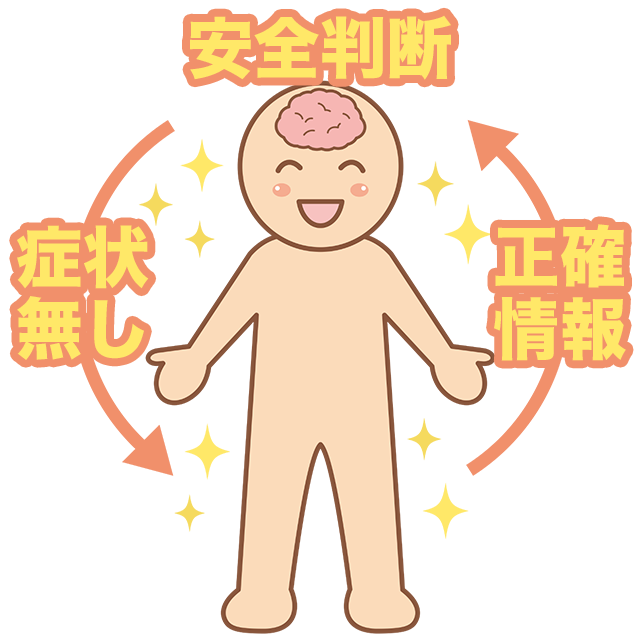

6. 筋肉ではなく脳幹を整えることが根本改善

PMRFの働きが乱れていると、脳から「筋肉を固めろ」という指令が出続けます。

そのため、表面の筋肉をほぐしても根本的には解決しません。

脳は「入力 → 解釈 → 出力」という流れで身体をコントロールしています。

身体から届く感覚情報(入力)をもとに安全か危険かを判断(解釈)。

判断から必要であれば筋肉を緊張させたり、痛みを出したり(出力)して身体を守ります。

筋肉のこりは結果であって、原因は「脳がどう感じ、どう判断しているか」という上位の働きにあります。

PMRFを整えることは、この脳の判断(解釈)そのものを安心させることにつながります。

脳を安心させることで筋肉を直接ほぐさなくても、自然に症状が落ち着いていくのです。

詳しくはこちら

脳が安心すると痛みが減る ― 神経学トレーニングとは?

7. まとめ ― 「片側の症状」は脳幹からのサイン

私たちの身体は、脳の無意識の調整機能によって常にバランスを取っています。

その中でも 脳幹のPMRF(橋・延髄網様体) は、同じ側の筋肉・姿勢・痛みをコントロールする中心的な存在です。

このPMRFの働きが乱れると、同じ側だけに「痛み」「しびれ」「こり」「力が入りにくい」などの症状が現れることがあります。

つまり、片側にばかり症状が出るのは筋肉だけの問題ではなく、脳幹の調整バランスが崩れているサインでもあるのです。

表面的なマッサージやストレッチで一時的に良くなってもすぐ戻る場合は、脳幹(PMRF)に働きかけて同側の神経ルートを整えることが根本改善につながります。

この記事に関する関連記事

- スマホを見るとめまいが悪化する理由:脳が首を「鉄板」に変える視覚性抑制の正体

- マッサージで改善するめまい・しないめまいの違いとは?脳神経学で解く「首」の真実

- 病院で異常なしの浮動性めまいは脳の情報処理エラーが原因|ぎの整体院

- マッサージやストレッチをしても戻る原因は脳の「自動操縦」|10%の意識で書き換えて改善させるコツ

- 「強揉み」が逆効果な理由を神経学で解明|α-γ連関を整えて脳の防御ブレーキを外す方法

- 単なるマッサージとは違うアプローチ|整体と神経学トレーニングで脳を安心させる

- 朝だけ「腰が重い」のはなぜ?脳と神経から考える慢性腰痛の仕組み

- 肩が上がらない原因は筋肉だけじゃない 関節のセンサーと脳の調整で力が出ない仕組み

- 関節運動反射の深層メカニズムと臨床応用【専門編】

- 関節運動反射とは?体が勝手に筋肉をコントロールする仕組み【基礎編】

- 刺激情報は入口・材料・場所で分ける|ぎの整体院が視覚・前庭・体性感覚をよく扱う理由

- 脳の「予測」が痛みと姿勢を変える? 予測符号化と予測的姿勢制御をわかりやすく解説

- 無意識の姿勢がふらつく原因は脳と神経? 歩行の安定・こわばりを網様体脊髄路から解説

- 高槻で腰痛にお悩みの方へ|病院で異常なしと言われた慢性腰痛を脳と神経から考える整体

- 整体中にすぐ眠くなるのはなぜ? 軽く触れられただけで「寝落ち」する神経の仕組み

- 脳と神経から考える慢性腰痛|ボディマップと中枢性感作の視点

- オスグッドでも練習は休むべき?続けながら改善を目指す考え方

- 高槻でオスグッドにお悩みの親御さんへ|病院との違いと整体でできること

- RICEからPEACE & LOVEへ|捻挫や痛みの応急処置と「安全に動かす」考え方

- オスグッド病は成長痛じゃない|原因・セルフチェック・改善法を専門整体が解説

- 小脳から考える運動療法|痛み・しびれを「危険予測」とボディマップから改善

- なぜ運動療法で痛みが悪化する人がいるのか?

- 反対側を動かすと痛みが減る理由 ― PMRF・小脳・下行性疼痛抑制系の連携

- 小脳と前庭機能でバランスを整える|ふらつき・慢性痛を神経学から解説

- 痛みの根本原因を解明!感覚のエラーが引き起こす不調と自分で整える視点

- 「ボーア効果」酸素運搬のすごい仕組み

- 姿勢とバランスを支える前庭脊髄反射(VSR)とは?

- 頭が動いても視界はブレない!「前庭動眼反射(VOR)」の仕組みと整え方

- 目を閉じてもフラフラしない秘密!三半規管がバランスをとる仕組みを徹底解説

- 脳が自分で痛みを抑える? 下行性疼痛抑制系の仕組みをやさしく解説

- 朝の一歩目が激痛!そのかかとの痛み、足底筋膜炎じゃない?筋肉やストレッチで改善しない本当の原因

- 歩くとふらつく原因は筋力ではなく神経のズレ?

- ゴルフスイングの捻転不足は胸椎と股関節から整える|神経学トレーニングで飛距離と腰を守る

- 「腰痛の原因」腰が回らない本当の理由は胸椎と股関節にあった|脳と神経からみた体幹のねじれ

- 腰痛の原因!? 知っておきたい腸腰筋の働きと神経ストレッチ(大腿神経)

- 股関節痛改善は筋肉のストレッチより神経ストレッチ(大腿神経)

- 手根管症候群を原因から改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 手のひらのしびれ・痛みを改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 肩・首痛い時に効果的な神経ストレッチ(副神経)

- 手のしびれ・痛み(橈骨神経麻痺)改善の神経ストレッチ(橈骨神経・後骨間神経)

- 【自律神経失調症】自律神経とストレスの関係

- 手のしびれ・痛み(ギヨン管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- 自律神経失調症への整体の効果:不眠・めまい・倦怠感等

- 小指のしびれ(肘部管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- うつ病の人がとる行動をパターン別に説明

- 前腕外側の痛み・しびれ改善の神経ストレッチ(筋皮・前腕外側皮神経)

- 腓骨神経麻痺の症状・原因と神経ストレッチ(総腓骨神経)

- 自律神経失調症による発熱の原因と対処法

- うつ病の種類を原因・症状・病型ごとにわかりやすく説明

- うつ病で身体の痛みが起こる理由をわかりやすく解説

- 【外側大腿皮神経痛の改善方法】太もも外側の痛み・しびれ改善に効果的な外側大腿皮神経ストレッチ

- 坐骨神経痛の原因を深く解説

- 椎間板ヘルニアの痛み・しびれの原因は脳・神経にある

- 椎間板ヘルニアには種類がある?椎間板ヘルニアの種類を解説

- 催眠療法(ヒプノセラピー)での催眠状態ってどんな状態?

- 運動療法で痛み・しびれを「神経から」改善するコツ

- 腰の痛みと姿勢の悪さは関係無し 腰の痛み改善に大事な考え方

- つらい腰痛も簡単な腰痛体操で症状軽減|脳と神経から見た動かし方のコツ

- 腰痛の原因は脳にある?脳神経学の視点から腰痛を読み解く

- 催眠療法(ヒプノセラピー)の受け方のコツは安心と信頼

- 治らない野球肩改善の神経ストレッチとクワドリラテラルスペース(腋窩神経)

- 大人の起立性調節障害の症状や仕事への向き合い方

- 潜在意識・顕在意識と催眠療法(ヒプノセラピー)の関係

- 催眠療法(ヒプノセラピー)がトラウマ解消に効果的

- 催眠療法(ヒプノセラピー)は怪しい?催眠療法の疑問を解消

- テニス肘を放置して悪化すると手術が必要になることも!

- テニス肘の原因を解説!日常生活で出来る予防

- 坐骨神経痛の症状は主に4種類

- テニス肘の原因を筋肉・動作等からわかりやすく説明

- グロインペイン症候群を改善する閉鎖神経ストレッチ|股関節の「脳のブレーキ」を解き放つ方法

- ロキソニンが効かない腰痛の改善方法|薬だけに頼らない脳と神経の視点

- 膝内側の痛み(ハンター管症候群)の改善に神経ストレッチ(伏在神経)

- プラシーボ(プラセボ)効果とは?/整体の効果は思い込み?

- めまいの種類/回転性・末梢性・メニエル病のめまいって何?

- 神経ストレッチの目的と役割|筋肉を伸ばしても変わらない痛みを「神経」から考える

- 慢性痛の原因は脳の記憶!慢性痛の改善方法も紹介

- 三叉神経痛・顔面神経痛の原因と神経ストレッチ(三叉神経)

- アキレス腱炎に効果的な神経ストレッチ(腓腹神経)

- 頚椎症性神経根症の「症状」「「似た症状」「神経根」とは?

- 重症な足底筋膜炎にも効果的な神経ストレッチ(脛骨神経)

- 猫背改善にストレッチ・筋トレより効果的な神経学トレーニング

- 自律神経失調症と脳・神経学の関係

- ペンフィールドのホムンクルスとは?脳の身体地図とボディマップの関係

- 脳は未来の身体を予測して動く|ボディマッピングと危険回避の仕組み

- オスグッドはなぜ再発する?原因と予防の考え方

- 脳が描く身体の地図「ボディマップ」/神経学的整体で痛みを整える理由

- 整体後の好転反応とは?

- 横隔膜の硬さと自律神経・首の関係

- 足底筋膜炎と足底腱膜炎の違い

- 腰や首の牽引療法は効果がない

- 「整体は意味ない」と言われる理由

- シーバー病が改善しても身長伸びる!

- 気象病・天気痛の原因と改善する考え方

- ベアフットシューズの効果で様々な症状を改善

- 重症オスグッドでも安心して出来るストレッチ|痛み無く動かす改善法

- 産後の骨盤矯正は本当は不要?|「骨盤が開く」の仕組みと整体の考え方

- 骨盤矯正ダイエットで痩せるのは本当?

- 椎間板が潰れている・背骨のすき間がせまいと言われた方へ|画像と腰痛の本当の関係

- 椎間板ヘルニアは手術後64%再発する

- 椎間板ヘルニアがレントゲンでわからない理由

- オスグッドは身長に影響する?成長期の不安を整理する

- オスグッド病と他のスポーツ障害との見分け方

- 骨盤・背骨等の身体の歪みは気にしなくて大丈夫

- 側弯症改善に三半規管トレーニング

- オスグッドで多い質問

- オスグッド病と成長痛の違い|年齢・痛み方・レントゲン所見で簡単チェック

- 坐骨神経痛はマッサージでは改善しない

- 坐骨神経痛の施術は整骨院でも可能?

- 坐骨神経痛は病名ではない!?

- 坐骨神経痛の痛み・しびれ部分が人により違う理由とは?

- 腰痛がマッサージで良くならない理由|脳と神経から考える慢性腰痛のメカニズム

- オスグッド改善にはストレッチ不要!痛みがある時に避けたい理由

- オスグッドにアイシングはNG?痛みがある時期のセルフケアのポイント

お電話ありがとうございます、

大阪・高槻スポーツ整体 ぎの整体院でございます。