1.はじめに「ボーア効果」って何?

・朝、目覚めてベッドから起き上がる時

・通勤電車で集中してスマホを見る時

・仕事でプレゼンを頑張る時

・休日にスポーツを楽しむ時。

私たちは意識していませんが、その瞬間に身体は「酸素」というエネルギーを効率的に配給しています。

酸素配給システムは「ボーア効果」のおかげです。

もし、酸素配給が上手くいかなかったら…。

例えば、急な坂道を駆け上がった時、筋肉は大量の酸素を必要とします。

酸素が届かなければ、すぐに息が上がり足が動かなくなってしまうはずです。

逆に、リラックスしている時にまで酸素が過剰に供給されても、それは無駄になってしまいます。

身体は熟練職人のように、その時々の活動レベルに合わせて酸素の供給量を微調整しています。

ボーア効果は、「今、どこにどれだけ酸素が必要か」を判断し、最適なタイミングで酸素を届けるための「自動調整機能」です。

ボーア効果とヘモグロビン

血液中を流れる「ヘモグロビン」は酸素を運ぶ「デリバリーサービス」のドライバーのようなもの。

激しい運動を始めると、筋肉からは

「酸素が足りない!」

というSOS信号(二酸化炭素の増加やpHの低下)が発せられます。

デリバリードライバー(ヘモグロビン)は、信号をキャッチして

「よし、ここが一番の届け先だ!」

と判断し積んだ酸素を惜しみなく筋肉に届けてくれます。

運動後に身体が落ち着くと、今度は肺で新鮮な酸素を効率よく「再充電」し、次の活動に備える。

この賢い連携プレーが身体を常に最高の状態に保ってくれます。

このように、ボーア効果は意識することなく、日々の生活のあらゆる場面で、あなたの身体を力強く支えています。

この先を読み進めれば、

なぜ運動中に息が上がるのか?

なぜ高地で身体が慣れるのか?

また身体がどれほど精巧に出来ているかも理解出来ます。

さあ、身体の「賢い酸素配給システム」の全貌を一緒に見ていきませんか?

2.ヘモグロビンと酸素運搬の基本

赤血球とヘモグロビンって、どんな役割?

血液は、サラサラした「血漿」と、赤血球、白血球、血小板といった「細胞」で出来ています。

この中で酸素を運ぶ一番の働き者が赤血球。

赤血球にはタンパク質のヘモグロビンがぎっしり詰まっています。

ヘモグロビンは、真ん中に鉄の「ヘム」という部分を持っています。

ヘムは酸素とくっついたり離れたりする能力があります。

これが肺で酸素をキャッチして、身体の組織で酸素をリリースする秘密です。

ヘモグロビンはただの運び屋ではありません。

酸素を効率よく必要な時にだけ受け渡し出来るように特別に作られたタンパク質。

ボーア効果はヘモグロビンが正しく働くための複雑な調節の仕組みです。

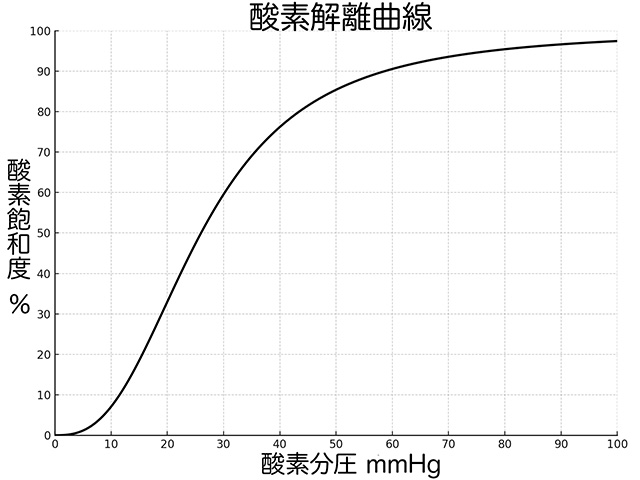

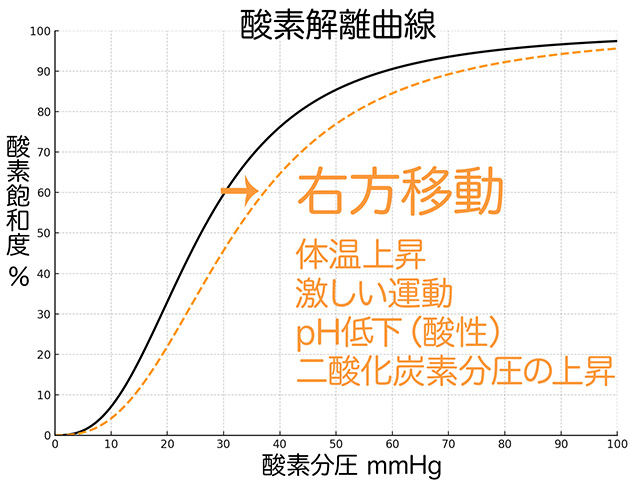

ボーア効果と酸素解離曲線

酸素解離曲線は酸素飽和度と酸素分圧の関係をグラフにしたものです。

酸素飽和度はヘモグロビンがどれくらい酸素とくっついているかを示します。

酸素分圧は周りの酸素の量を示します。

このグラフは、特徴的なS字の形を描きます。

酸素がたくさんある肺では、ヘモグロビンはほとんど100%酸素とくっつき効率よく酸素を取り込みます。

一方、酸素が少ない組織ではS字のカーブが急になるおかげで、酸素を簡単に手放します。

S字曲線があるからこそ、肺で酸素を「しっかりつかみ」、活動中の組織で「効率よく手放す」と効率的な酸素運搬が可能です。

ボーア効果は、このS字曲線の形を保ちながら位置を左右に動かすことで、状況に合わせた酸素供給を可能にします。

S字曲線自体がボーア効果のすごさを最大限に引き出す土台になっています。

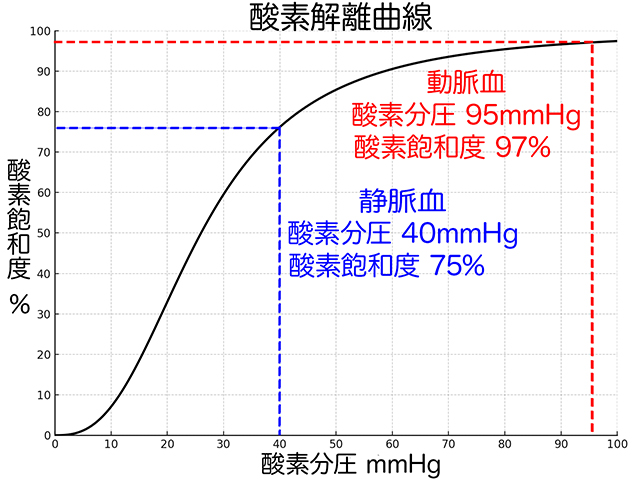

「酸素解離曲線」でわかる酸素循環の仕組み

酸素解離曲線の見方をもう少し説明。

グラフの横軸は血液中の酸素の「濃度(酸素分圧)」。

縦軸は血液中のヘモグロビンが酸素とどれくらい結合しているかを示す「酸素飽和度」。

肺から出て全身に向かう動脈血は、酸素分圧が95mmHgと高く、ヘモグロビンはほとんど酸素と結合した状態(酸素飽和度97%)です。

満タンのガソリンタンクのように、全身にエネルギーを供給する準備ができています。

一方、全身の細胞で酸素を使い果たして心臓に戻る静脈血では、酸素分圧は40mmHgで酸素飽和度も75%に減少しています。

これは、ヘモグロビンがしっかり組織に酸素を「手放した」証拠。

空になったガソリンタンクが、再び補給のために戻ってくるようなイメージです。

3.「ボーア効果の秘密」pHと二酸化炭素

「酸素を放す仕組み」二酸化炭素とpH低下の役割

運動や頭を一生懸命使うと、その場所の細胞たちはエネルギーを作るために酸素を使います。

この活動のゴミとして、二酸化炭素(CO2)がたくさん作られます。

作られたCO2は血液に溶け込み、赤血球の中で水(H2O)と反応して「炭酸」となります。

炭酸はすぐに「水素イオン(H+)」と「重炭酸イオン(HCO3-)」に分かれます。

水素イオン(H+)が増えることが血液のpHを下げる、つまり血液が酸性となります。

pHが低下するとヘモグロビンの形も少し変化します。

形の変化によりヘモグロビンが酸素とくっつく力(親和性)が弱まり「酸素を離したがっている」状態となります。

その結果、ヘモグロビンはくっついていた酸素を必要としている組織の細胞へと、効率よく「はい、どうぞ!」と放出するわけです。

これが、酸素解離曲線が「右にずれる」(右方移動)として観察される現象です。

この仕組みは、身体が活発に動いてCO2という「代謝のゴミ」が増えると、それが直接的な合図となりその場所への酸素供給を増やす。

という効率的に自動調整できる身体の機能の一例です。

これは酸素が一番必要とされている場所に優先的に届けられる仕組みです。

「肺で酸素とくっつく仕組み」二酸化炭素排出とpH上昇の役割

酸素を身体の組織に届けた血液は二酸化炭素(CO2)をたくさん含んだ状態で肺に戻ってきます。

肺では呼吸により血液中の二酸化炭素が効率よく身体の外へ排出されます。

二酸化炭素の量が減ると先ほどの化学反応が逆方向に進みます。

つまり、血液中の水素イオン(H+)が減りpHが上がりアルカリ性となります。

pHの上昇が、ヘモグロビンの形をまた変えて酸素とくっつく力(親和性)を強くします。

その結果、肺の空気から多くの酸素を効率よく取り込みヘモグロビンとくっついて、再び全身の組織へ酸素を運ぶ準備を整えます。

これは、酸素解離曲線が「左にずれる」(左方移動)として観察されます。

ボーア効果がすごいのは、この「元に戻る力」があるから。

組織で酸素を放したヘモグロビンが、肺でまた効率よく酸素を「充電」する事で酸素運搬システムがずっと働き続けることが出来ます。

4.生活とボーア効果のつながり

運動中に酸素が効率よく届き「もうひと頑張り」

激しい運動をすると、筋肉の細胞はたくさんのエネルギーが必要になります。

それに伴って酸素消費が増加した結果、ゴミとしての二酸化炭素も増加します。

その結果、血液は乳酸などの代謝物でpHが下がり酸性へと傾きます。

これらの変化はすべて、ボーア効果を「もっと頑張れ!」と応援する方向に働きます。

酸素解離曲線を右にずらして、ヘモグロビンが酸素をより放しやすい状態。

これにより、酸素を一番必要な運動中の筋肉に素早く酸素が届きます。

筋肉が疲れにくく最高のパフォーマンスを維持するのに役立ちます。

「もうひと頑張り!」と踏ん張れるのは、このボーア効果のおかげかも…。

二酸化炭素を運び、体のpHバランスを保つ役割:体調を崩さないために

ボーア効果は酸素を運ぶだけではありません。

呼吸で吐き出す「二酸化炭素」を運ぶことにも深く関わっています。

身体の組織で作られた二酸化炭素は、赤血球の中で重炭酸イオンに変わり血液の中を運ばれます。

重炭酸イオンは、血液のpHを安定させる「緩衝作用」(pHの変化を穏やかにする働き)があります。

ヘモグロビンは酸素を放した後、水素イオン(H+)や二酸化炭素とくっつきやすくなります。

これにより、組織で作られた二酸化炭素を効率よく回収し、肺まで運ぶことができるんです。

肺で酸素とくっつくと、今度は二酸化炭素や水素イオン(H+)を放しやすくなり効率よく体外に出すのを助けます。

このように、ボーア効果は酸素と二酸化炭素の運搬を効率よくし、体液のpHを適切な範囲に保つのに重要です。

もし体の中に一定量の二酸化炭素が無ければ、ヘモグロビンはくっついた酸素を効率よく放してくれません。

ボーア効果は体調を崩さずに毎日を過ごせるよう、身体の内部で絶えず行われる大切なバランス調整の仕組みです。

5. ボーア効果のまとめ

ボーア効果は毎日を快適に過ごすために、身体がどれほど緻密に働いているかを示す素晴らしい例です。

運動中の「もうひと頑張り」から、体調を整えるpHバランスの維持まで生活の様々な場面で活躍しています。

ヘモグロビンというたった一つの分子が、pH、二酸化炭素の量、体温等のたくさんの環境要因と協力し合い、その形を器用に変えることで、酸素とくっつく力をダイナミックに調整しています。

ボーア効果は文章では理解しにくい内容だと思います。

今回の内容が難しく感じた方はYoutube等のボーア効果を解説している動画を見て下さい。

わかりやすい解説動画がたくさんありますよ。

この記事に関する関連記事

- 朝だけ「腰が重い」のはなぜ?脳と神経から考える慢性腰痛の仕組み

- 肩が上がらない原因は筋肉だけじゃない 関節のセンサーと脳の調整で力が出ない仕組み

- 関節運動反射の深層メカニズムと臨床応用【専門編】

- 関節運動反射とは?体が勝手に筋肉をコントロールする仕組み【基礎編】

- 刺激情報は入口・材料・場所で分ける|ぎの整体院が視覚・前庭・体性感覚をよく扱う理由

- 脳の「予測」が痛みと姿勢を変える? 予測符号化と予測的姿勢制御をわかりやすく解説

- 無意識の姿勢がふらつく原因は脳と神経? 歩行の安定・こわばりを網様体脊髄路から解説

- 高槻で腰痛にお悩みの方へ|病院で異常なしと言われた慢性腰痛を脳と神経から考える整体

- 整体中にすぐ眠くなるのはなぜ? 軽く触れられただけで「寝落ち」する神経の仕組み

- 脳と神経から考える慢性腰痛|ボディマップと中枢性感作の視点

- オスグッドでも練習は休むべき?続けながら改善を目指す考え方

- 高槻でオスグッドにお悩みの親御さんへ|病院との違いと整体でできること

- RICEからPEACE & LOVEへ|捻挫や痛みの応急処置と「安全に動かす」考え方

- オスグッド病は成長痛じゃない|原因・セルフチェック・改善法を専門整体が解説

- 小脳から考える運動療法|痛み・しびれを「危険予測」とボディマップから改善

- なぜ運動療法で痛みが悪化する人がいるのか?

- 反対側を動かすと痛みが減る理由 ― PMRF・小脳・下行性疼痛抑制系の連携

- 小脳と前庭機能でバランスを整える|ふらつき・慢性痛を神経学から解説

- 痛みの根本原因を解明!感覚のエラーが引き起こす不調と自分で整える視点

- 姿勢とバランスを支える前庭脊髄反射(VSR)とは?

- 頭が動いても視界はブレない!「前庭動眼反射(VOR)」の仕組みと整え方

- 目を閉じてもフラフラしない秘密!三半規管がバランスをとる仕組みを徹底解説

- 脳が自分で痛みを抑える? 下行性疼痛抑制系の仕組みをやさしく解説

- 同側の肩こり・腰痛・膝痛…身体の片側に症状が偏る理由はPMRF(橋・延髄網様体)

- 朝の一歩目が激痛!そのかかとの痛み、足底筋膜炎じゃない?筋肉やストレッチで改善しない本当の原因

- 歩くとふらつく原因は筋力ではなく神経のズレ?

- ゴルフスイングの捻転不足は胸椎と股関節から整える|神経学トレーニングで飛距離と腰を守る

- 「腰痛の原因」腰が回らない本当の理由は胸椎と股関節にあった|脳と神経からみた体幹のねじれ

- 腰痛の原因!? 知っておきたい腸腰筋の働きと神経ストレッチ(大腿神経)

- 股関節痛改善は筋肉のストレッチより神経ストレッチ(大腿神経)

- 手根管症候群を原因から改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 手のひらのしびれ・痛みを改善する神経ストレッチ(正中神経)

- 肩・首痛い時に効果的な神経ストレッチ(副神経)

- 手のしびれ・痛み(橈骨神経麻痺)改善の神経ストレッチ(橈骨神経・後骨間神経)

- 【自律神経失調症】自律神経とストレスの関係

- 手のしびれ・痛み(ギヨン管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- 自律神経失調症への整体の効果:不眠・めまい・倦怠感等

- 小指のしびれ(肘部管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)

- うつ病の人がとる行動をパターン別に説明

- 前腕外側の痛み・しびれ改善の神経ストレッチ(筋皮・前腕外側皮神経)

- 腓骨神経麻痺の症状・原因と神経ストレッチ(総腓骨神経)

- 自律神経失調症による発熱の原因と対処法

- うつ病の種類を原因・症状・病型ごとにわかりやすく説明

- うつ病で身体の痛みが起こる理由をわかりやすく解説

- 【外側大腿皮神経痛の改善方法】太もも外側の痛み・しびれ改善に効果的な外側大腿皮神経ストレッチ

- 坐骨神経痛の原因を深く解説

- 椎間板ヘルニアの痛み・しびれの原因は脳・神経にある

- 椎間板ヘルニアには種類がある?椎間板ヘルニアの種類を解説

- 催眠療法(ヒプノセラピー)での催眠状態ってどんな状態?

- 運動療法で痛み・しびれを「神経から」改善するコツ

- 腰の痛みと姿勢の悪さは関係無し 腰の痛み改善に大事な考え方

- つらい腰痛も簡単な腰痛体操で症状軽減|脳と神経から見た動かし方のコツ

- 腰痛の原因は脳にある?脳神経学の視点から腰痛を読み解く

- 催眠療法(ヒプノセラピー)の受け方のコツは安心と信頼

- 治らない野球肩改善の神経ストレッチとクワドリラテラルスペース(腋窩神経)

- 大人の起立性調節障害の症状や仕事への向き合い方

- 潜在意識・顕在意識と催眠療法(ヒプノセラピー)の関係

- 催眠療法(ヒプノセラピー)がトラウマ解消に効果的

- 催眠療法(ヒプノセラピー)は怪しい?催眠療法の疑問を解消

- テニス肘を放置して悪化すると手術が必要になることも!

- テニス肘の原因を解説!日常生活で出来る予防

- 坐骨神経痛の症状は主に4種類

- テニス肘の原因を筋肉・動作等からわかりやすく説明

- グロインペイン症候群を改善する閉鎖神経ストレッチ|股関節の「脳のブレーキ」を解き放つ方法

- ロキソニンが効かない腰痛の改善方法|薬だけに頼らない脳と神経の視点

- 膝内側の痛み(ハンター管症候群)の改善に神経ストレッチ(伏在神経)

- プラシーボ(プラセボ)効果とは?/整体の効果は思い込み?

- めまいの種類/回転性・末梢性・メニエル病のめまいって何?

- 神経ストレッチの目的と役割|筋肉を伸ばしても変わらない痛みを「神経」から考える

- 慢性痛の原因は脳の記憶!慢性痛の改善方法も紹介

- 三叉神経痛・顔面神経痛の原因と神経ストレッチ(三叉神経)

- アキレス腱炎に効果的な神経ストレッチ(腓腹神経)

- 頚椎症性神経根症の「症状」「「似た症状」「神経根」とは?

- 重症な足底筋膜炎にも効果的な神経ストレッチ(脛骨神経)

- 猫背改善にストレッチ・筋トレより効果的な神経学トレーニング

- 自律神経失調症と脳・神経学の関係

- ペンフィールドのホムンクルスとは?脳の身体地図とボディマップの関係

- 脳は未来の身体を予測して動く|ボディマッピングと危険回避の仕組み

- オスグッドはなぜ再発する?原因と予防の考え方

- 脳が描く身体の地図「ボディマップ」/神経学的整体で痛みを整える理由

- 整体後の好転反応とは?

- 横隔膜の硬さと自律神経・首の関係

- 足底筋膜炎と足底腱膜炎の違い

- 腰や首の牽引療法は効果がない

- 「整体は意味ない」と言われる理由

- シーバー病が改善しても身長伸びる!

- 気象病・天気痛の原因と改善する考え方

- ベアフットシューズの効果で様々な症状を改善

- 重症オスグッドでも安心して出来るストレッチ|痛み無く動かす改善法

- 産後の骨盤矯正は本当は不要?|「骨盤が開く」の仕組みと整体の考え方

- 骨盤矯正ダイエットで痩せるのは本当?

- 椎間板が潰れている・背骨のすき間がせまいと言われた方へ|画像と腰痛の本当の関係

- 椎間板ヘルニアは手術後64%再発する

- 椎間板ヘルニアがレントゲンでわからない理由

- オスグッドは身長に影響する?成長期の不安を整理する

- オスグッド病と他のスポーツ障害との見分け方

- 骨盤・背骨等の身体の歪みは気にしなくて大丈夫

- 側弯症改善に三半規管トレーニング

- オスグッドで多い質問

- オスグッド病と成長痛の違い|年齢・痛み方・レントゲン所見で簡単チェック

- 坐骨神経痛はマッサージでは改善しない

- 坐骨神経痛の施術は整骨院でも可能?

- 坐骨神経痛は病名ではない!?

- 坐骨神経痛の痛み・しびれ部分が人により違う理由とは?

- 腰痛がマッサージで良くならない理由|脳と神経から考える慢性腰痛のメカニズム

- オスグッド改善にはストレッチ不要!痛みがある時に避けたい理由

- オスグッドにアイシングはNG?痛みがある時期のセルフケアのポイント

お電話ありがとうございます、

大阪・高槻スポーツ整体 ぎの整体院でございます。